- Pemerintah Indonesia baru saja menyosialisasikan terbatas dokumen second nationally determined contribution (SNDC) atau NDC kedua secara daring, Rabu (23/10/25). Dokumen ini yang akan pemerintah masukkan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebelum konferensi iklim para pihak (COP) di Brazil, November ini.Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil merespon dengan penuh ketidakyakinan.

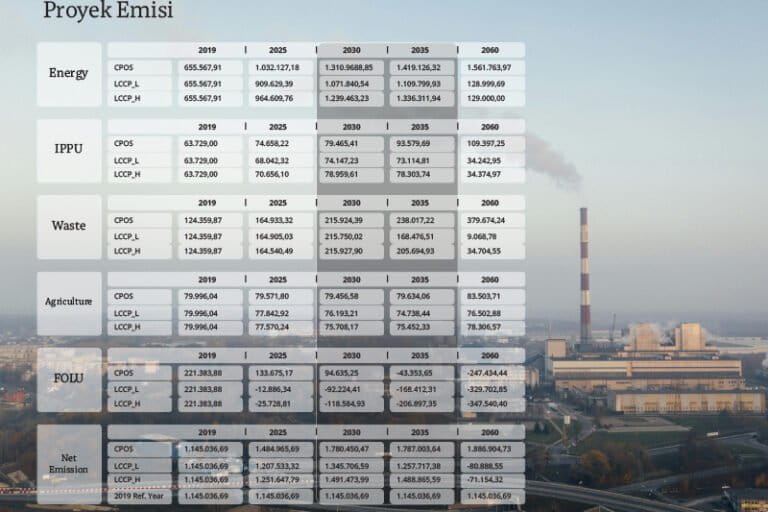

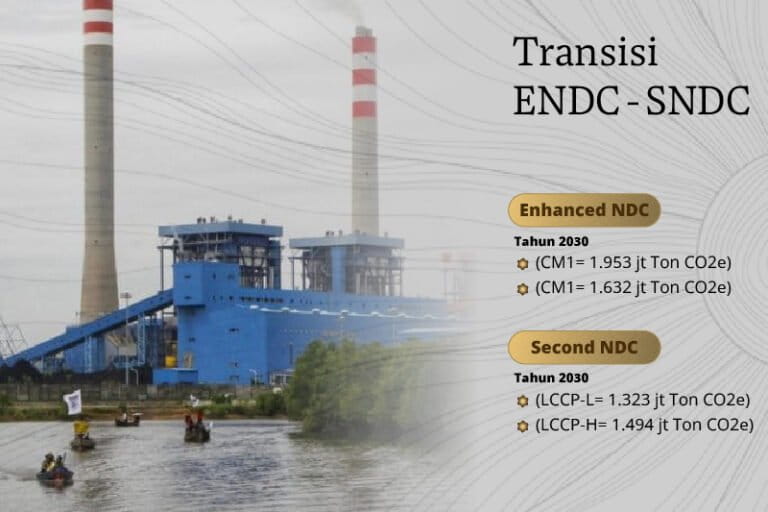

- Ary Sudijanto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, dalam sosialisasi tersebut menyatakan, Indonesia menghasilkan emisi 1,8 juta Gigagram CO2eq di tahun 2030. SNDC menargetkannya turun menjadi 1,4 juta Gg CO2eq dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,0%. Atau 1,6 juta Gg CO2eq jika pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

- Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengkritik target transisi energi SNDC. dia bilang, realitanya, Indonesia masih bertumpu energi fosil.

- Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL menilai, SNDC memuat adaptasi iklim berbasis teknokratis. Pendekatan adaptasi itu mengandalkan sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK) dan program berbasis masyarakat.

Pemerintah Indonesia baru saja menyosialisasikan terbatas dokumen second nationally determined contribution (SNDC) atau NDC kedua secara daring, Rabu (23/10/25). Dokumen ini yang akan pemerintah masukkan ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebelum konferensi iklim para pihak (COP) di Brasil, November ini. Berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil merespon dengan penuh ketidakyakinan.

Dalam NDC kedua ini pemerintah beralih model dari target berbasis persentase menjadi berbasis tingkat emisi absolut. pemerintah klaim, model ini memberikan kejelasan lebih tinggi dan mencerminkan peningkatan ambisi serta penyempurnaan metodologi.

Ary Sudijanto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, dalam sosialisasi tersebut menyatakan, Indonesia menghasilkan emisi 1,8 juta Gigagram CO2eq di tahun 2030. SNDC menargetkannya turun menjadi 1,4 juta Gg CO2eq dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,0%. Atau 1,6 juta Gg CO2eq jika pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Untuk mencapai target itu, katanya, pemerintah merancang mitigasi di berbagai sektor dalam SNDC, antara lain, energi, limbah, kehutanan dan penggunaan hutan dan lahan, pertanian, dan proses industri dan penggunan produk (industrial processes and product use/IPPU).

Di sektor energi, pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan hingga 27-33% pada 2035, dan emission peak di 2038.

Dia bilang, selama ini sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar, yakni 55%.

“Aksi kunci mitigasi dalam SNDC masih bertumpu pada penggunaan energi terbarukan, efisiensi konsumsi listrik, dan penggunaan kendaraan listrik,” katanya.

Yuk, segera follow WhatsApp Channel Mongabay Indonesia dan dapatkan berita terbaru setiap harinya.

Transisi energi, katanya, akan fokus pada sumber energi panas bumi, hidro, surya, angin, dan bioenergi-biomassa. Juga, mengurangi ketergantungan batubara secara bertahap.

Pemerintah pun akan mendorong industri manufaktur untuk beralih menggunakan energi bersih, dan bahan bakar rendah karbon.

Di sektor limbah, pemerintah rencanakan mitigasi yang berorientasi pada pemanfaatan sampah menjadi energi, dan pengelolaan sampah jadi kompos dan reduce, reuse and recycle (3R) atau kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang.

Pelaksanaannya meliputi pengelolaan limbah jadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), pemulihan bahan bakar padat (solid recovered fuel) dan refuse derived fuel (RDF).

Sektor limbah, katanya, menargetkan penurunan emisi 10 juta ton CO2e dalam low carbon scenario compatible with paris agreement target SNDC.

Di sektor industri, pemerintah fokus pada penggunaan bahan bakar material ramah lingkungan dan peningkatan teknologi. Misal, penggunaan semen campuran untuk mengurangi perbandingan klinker terhadap semen.

Lalu, pemerintah akan mendorong revitalisasi pabrik amonia untuk mengurangi intensitas konsumsi gas alam. Juga, meningkatkan fasilitas pabrik untuk efisiensi dan pengurangan emisi.

“Sektor IPPU merupakan salah satu target dekarbonisasi dengan target pengurangan 655 ribu ton CO2e dalam periode SNDC.”

Sektor pertanian, target penurunan emisinya 250.000 ton CO2e di SNDC. Mitigasinya melalui pendekatan penggunaan varietas beremisi rendah dan pupuk kandang untuk produksi biogas, termasuk untuk mengurangi penggunaan pupuk nitrogen.

Sementara di sektor food and land use coalition (FoLU), target net sink 2030 dengan kondisi saat ini ‘sink’ 114 juta ton CO2e. Target 2035, pertambahan karbon yang terserap -88 juta ton CO2e.

“Sektor F0LU memiliki potensi penyumbang emisi sebesar 47,8% termasuk apabila terjadi kebakaran gambut,” ucap Ary.

Menurut dia, aksi mitigasi sektor FoLU yakni restorasi lahan gambut 2 juta hektar, pengendalian deforestasi jadi kurang dari 0,3 juta hektar per tahun, dan rehabilitasi lahan terdegradasi 8,3 juta hektar.

Leonardo Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menambahkan, potensi mitigasi juga terdapat di sektor hulu minyak dan gas serta kelautan.

“Di sektor energi dan transportasi, percepatan dekarbonisasi adalah peluang bagi investasi swasta, terutama dalam pembangkitan energi erbarukan, pengembangan jaringan listrik pintar, dan inovasi kendaraan listrik.”

Pemerintah, katanya, tak mampu mewujudkan target net zero emisi tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh warga.

Pada sektor FoLU, misal, butuh sinergi pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal untuk upaya konservasi dan restorasi.

Ragu

Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi mengkritik target transisi energi SNDC. Dia bilang, realitanya, Indonesia masih bertumpu energi fosil.

“Dalam RUEN (rencana umum energi nasional) 2025-2034 menargetkan tambahan 16,6 GW berbasis fosil, di mana 10,3 GW dari pembangkit listrik berbasis gas,” katanya dalam keterangan tertulis.

Ketergantungan pada gas berisiko menambah emisi dan beban fiskal negara. Sedang peta jalan penutupan PLTU batubara belum tersedia.

Alih-alih pensiun, sejumlah PLTU justru pemerintah pertahankan dengan rencana bauran sumber energi dari biomassa.

Pemerintah, katanya, justru menurunkan bertahap penggunaan batubara di PLTU (coal phase-down) mulai 2030, bukan penghapusan bertahap (coal phase-out).

“Jelas bukan solusi strategis untuk mendorong penurunan emisi secara maksimal dalam konteks kebijakan transisi energi berkeadilan.”

Dokumen SNDC juga memuat penggunaan bioenergi, hidrogen hijau, dan panas bumi sebagai sumber transisi energi. Padahal, model ini banyak menimbulkan masalah di masyarakat.

Misal, mendorong perluasan kebun kayu energi, akan berakibat perampasan wilayah adat dan kelola rakyat, deforestasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Di Merauke, pemerintah menargetkan pembukaan 1 juta hektar hutan untuk kebun tebu demi mengejar target bauran 10% etanol sebagai bahan bakar kendaraan. Proyek ini merampas hutan masyarakat adat Papua.

Boy bilang, Presiden Prabowo tengah menggenjot program 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Kebijakan ini, kontradiktif komitmen iklim dalam SNDC.

“Jika seluas 4,5 juta hektar saja hutan alam dibuka melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon. Maka berapa besaran emisi yang akan dilepaskan dari 20 juta hektar hutan?”

Dia juga kritik target percepatan elektrifikasi transportasi 2 juta kendaraan listrik roda empat dan 13 juta roda dua di 2030. Ambisi itu, katanya, mempercepat eksploitasi dan memperluas ekspansi izin tambang nikel di wilayah Sulawesi, Maluku Utara, hingga Raja Ampat.

Sementara, ekspansi tambang nikel mengakibatkan laju deforestasi makin kencang. Catatan Walhi, luas konsesi tambang nikel mencapai 1 juta hektar pada 2022, dengan 765.000 hektar dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan.

“Target ini juga akan semakin membuat Indonesia bergantung pada pembangkit listrik batubara, sebab hampir sebagian besar smelter nikel memakai PLTU sebagai sumber listrik mereka,” ujar Boy.

Iqbal Damanik, Manajer Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia soroti hal sama. Dia melihat transisi energi dalam SNDC sebatas pencitraan.

Menurut dia, target penurunan emisi tidak sejalan dengan rencana pembangunan ketenagalistrikan. Pemerintah masih membangun PLTU batubara on-grid 6,3 GW dan 20 GW off-grid, serta tambahan 10,3 GW pembangkit berbahan gas.

“Dengan skema pembangunan energi terbarukan yang paling ambisius sekalipun, target pengurangan emisi Indonesia akan sulit tercapai. SNDC langkah formal dan pencitraan hanya untuk di forum internasional seperti COP Iklim di Brasil,” katanya.

Firdaus Cahyadi, Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, mengingatkan, transisi energi tidak boleh menjadi dalih untuk merampas ruang hidup rakyat.

SNDC, katanya, harus menjamin aksi mitigasi iklim tidak akan merusak atau melemahkan kapasitas adaptasi masyarakat adat dan lokal, serta kelompok rentan.

“Penggusuran yang terjadi atas nama ‘transisi energi’ adalah tindakan yang akan melemahkan kapasitas masyarakat dalam beradaptasi terhadap krisis iklim.”

Abai kelompok rentan

Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL menilai, SNDC memuat adaptasi iklim berbasis teknokratis. Pendekatan adaptasi itu mengandalkan sistem informasi data indeks kerentanan (SIDIK) dan program berbasis masyarakat.

Hanya saja, kerangka adaptasi itu belum menjawab akar persoalan struktural yang membuat masyarakat lokal, perempuan, petani, nelayan, dan disabilitas tetap berada di posisi paling rentan terhadap krisis iklim.

“Tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola dan distribusi manfaat yang adil, SNDC berisiko menjadi proyek adaptasi “dari atas ke bawah” yang gagal memperkuat daya tahan masyarakat yang paling terdampak,” katanya kepada Mongabay.

Torry mengatakan, adaptasi dalam SNDC juga belum memberikan jaminan perlindungan sosial adaptif yang memadai bagi buruh informal, nelayan, hingga masyarakat miskin kota yang terdampak krisis iklim.

Harusnya, adaptasi iklim memastikan perlindungan bagi kelompok rentan, bukan malah mengabaikannya.

“Adaptasi iklim tidak bisa hanya berhenti pada perencanaan teknokratis, tanpa perlindungan kelompok rentan.”

Alih-alih menurunkan emisi, adaptasi iklim dalam SNDC berpotensi memperdalam ketimpangan sosial.

“Kita tidak bisa terus menempatkan manusia dan alam sebagai objek proyek, padahal mereka adalah subjek utama dari proses perubahan,” tegas Torry.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan, pemerintah belum mengarusutamakan target penurunan emisi dalam strategi pembangunan.

“Melainkan dikompromikan untuk ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” katanya.

Dia menyinggung paparan SNDC yang sama sekali tidak menyinggung sektor hilirisasi nikel dan industri besi-baja dari kewajiban dekarbonisasi.

Padahal, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap agregat emisi karbon nasional, dan jadi kunci menentukan arah transisi energi berkeadilan.

Menurut dia, pemerintah tidak memiliki alternatif untuk menurunkan emisi karbon sekaligus menumbuhkan ekonomi yang berkualitas. Dia pun menilai, pemerintah gagal memahami konsep pembangunan ekonomi.

Sinergi antara dekarbonisasi industri, pengembangan ekonomi restoratif, dan transisi energi, katanya, bisa menurunkan emisi karbon sekaligus juga membuka lapangan kerja, mengendalikan tingkat inflasi, dan mendorong penciptaan nilai tambah di berbagai sektor.

“Sayangnya pemerintah masih mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor ekstraktif. Sehingga cukup aneh apabila setelah 2030 emisi karbon [diproyeksikan] langsung turun. Itu roadmap yang mustahil dilakukan.”

*****