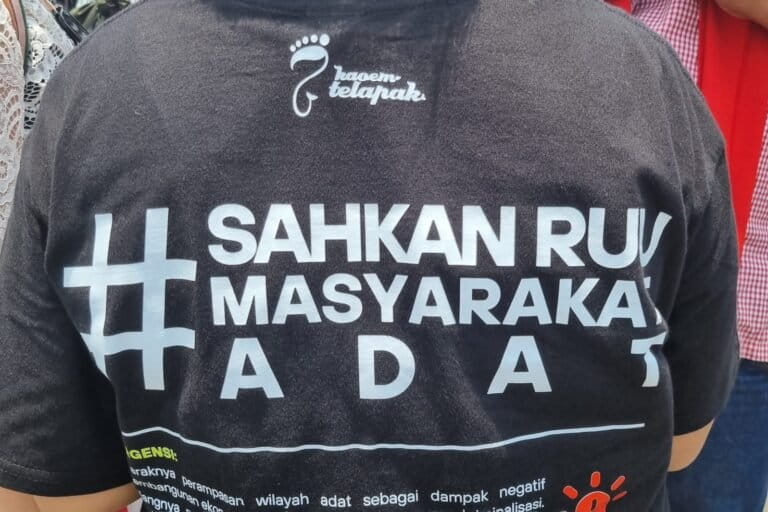

- Masyarakat sipil mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat untuk memperkuat sistem ekonomi adat. Pasalnya, sistem yang belum masuk kerangka kebijakan negara itu terbukti berkelanjutan dan nilainya bisa melebihi upah minimum kabupaten atau kota.

- Guru Besar Universitas Padjajaran Prof Zuzy Anna bilang, pentingnya rumusan naskah akademik yang mendorong soliditas institusi masyarakat adat. Sebab, institusi yang solid bisa memperkuat posisi politik dan ekonomi masyarakat adat.

- Abdon Nababan, Executive Council Member Asia Indigenous People Pact, bilang, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang akan menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya. Serta memberi posisi penting bagi mereka untuk menegosiasikan investasi yang akan masuk di wilayah adatnya.

- Ledia Hanifa Amaliah Anggota Badan Legislasi DPR RI memperkirakan, pembahasan RUU Masyarakat Adat setidaknya bisa dimulai pada bulan November. Sebab, saat ini anggota DPR RI tegah memasuki masa reses. Namun, katanya, DPR RI telah memastikan RUU Masyarakat Adat akan terbahas pada 2026 sebagai program luncuran 2025.

Berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat untuk memperkuat sistem ekonomi adat. Sistem ekonomi adat yang belum masuk kerangka kebijakan negara itu terbukti berkelanjutan dan bisa melebihi upah minimum kabupaten atau kota di nusantara ini.

Kajian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2018, enam komunitas adat punya lebih dari 100 produk sumber alam dan jasa lingkungan di wilayah masing-masing. Yakni, Komunitas Adat Karang, Komunitas Adat Kajang, Komunitas Adat Kaluppini, Komunitas Adat Seberuang, Komunitas Adat Saureinu, dan Komunitas Adat Moi Kelim.

Kajian menyebut, nilai produk sumber alam berkisar Rp26,12 miliar (Kajang) sampai Rp35,28 miliar (Kaluppini) per tahun. Nilai jasa lingkungan berkisar antara Rp0,31 miliar (Kaluppini) hingga Rp148,43 miliar (Moi Kelim) per tahun.

Annas Raden Syarif, Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, mengatakan, produktivitas ini hasil penerapan sistem ekonomi adat, yang muncul karena interaksi historis antara masyarakat adat dan wilayahnya.

Dia bilang, sistem itu punya keragaman karakter dan cara mengelola lingkungan hidup. Melalui sistem ini, mereka juga praktikkan konsep berbagi dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil.

“Jadi bukan hanya mengeruk sumber daya alam untuk ekonomi semata, tapi memperhatikan keseimbangan alamnya,” katanya dalam diskusi Ekonomi Kerakyatan dan Pengakuan Masyarakat Adat, Jakarta, 8 Oktober.

Kearifan itu, katanya, menciptakan ketahanan dan kekayaan kolektif. Sesuai dengan temuan sejumlah studi yang menyebut, dari 33,6 juta hektar wilayah adat yang teridentifikasi, 70% tutupan tutupan lahan di wilayah adat berada dalam kondisi baik.

Karena itu, untuk memperkuat sistem ekonomi adat, AMAN mendorong penerapan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). Melalui lembaga ini, masyarakat adat terlibat bikin perencanaan komunitas untuk mengelola sumber daya alamnya.

Menurut Annas, BUMMA berjalan dengan perhatikan keberagaman dan sistem yaang terbangun di masyarakat adat. Serta, menjembatani ekonomi masyarakat adat dengan nilai-nilai yang mereka miliki.

Dia berharap, praktik baik ini makin memperoleh kepastian dalam RUU Masyarakat Adat.

“RUU Masyarakat adat itu bukan pengakuan masyarakat adat dan wilayahnya saja, tapi juga mengamankan untuk dikembangkan potensi, keberagaman sistem yang ada di Indonesia.”

Perkuat politik dan ekonomi masyarakat adat

Zuzy Anna, Guru Besar Universitas Padjajaran, mengingatkan pentingnya rumusan naskah akademik yang mendorong soliditas institusi masyarakat adat. Dengan demikian, bisa perkuat posisi politik dan ekonomi masyarakat adat.

Hal itu sejalan dengan riset Aldo Elizalde bertajuk “On the economic effect of Indigenous institutions: Evidence from Mexico.”

Riset menceritakan, Pemerintah Meksiko mendistribusikan kembali 16 juta hektare lahan pada komunitas adat, sepanjang 1917-1992.

Zuzy melihat, kebijakan redistribusi lahan lebih berhasil di komunitas yang lebih kompleks. Hipotesisnya, masyarakat adat yang tersentralisasi akan lebih kohesif secara politik dan mampu koordinasikan tindakan kolektif melawan negara.

“Nah, kita, kan, punya potensi itu, kapasitas itu yang kuat. Sekarang kita bisa ajukan reforma agraria dari situ awalnya. Diperkuat dulu institusinya. Kemudian, aksi kolektif, kekuatan negosiasi jadi semacam kekuatan politis buat masyarakat adat.”

Nilai-nilai yang masyarakat adat praktikkan, katanya, juga bisa mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pembangunan Indonesia, hingga perkuat sistem ekonomi dan literasi politik masyarakat adat.

Selain itu, katanya, institusi adat yang kuat bisa jadi faktor alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang selama ini, dikaitkan dengan faktor yang tidak terkontrol, seperti kebudayaan dan geografi.

“Kita lahir di mana tidak bisa dikontrol. Kultur kita apa tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol itu institusi. Dan yang punya modal institusi kuat itu masyarakat adat.”

Terancam kapitalisme

Abdon Nababan, Executive Council Member Asia Indigenous People Pact, bilang, meski sejumlah kajian tunjukkan keberhasilan, namun sistem ekonomi adat terancam model ekonomi kapitalis yang orientasinya mengekstraksi sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Selain itu, sistem administrasi cenderung melayani proyek-proyek ekstraktif bikin kontribusi sistem ekonomi adat tidak masuk catatan negara. Sehingga tidak menganggap mata pencaharian seperti peladang tradisional sebagai pekerjaan formal.

Hal itu, mengakibatkan praktik-praktik baik dari sistem ekonomi adat kerap negara pandang tak punya kontribusi.

“Ini tentu saja ada hubungannya dengan RUU Masyarakat Adat. Karena dengan situasi sekarang, sebenarnya masyarakat adat itu tidak hadir dalam negara, apalagi aktivitas ekonomi mereka tidak dicatatkan sebagai aktivitas ekonomi.”

Dia menilai, pengesahan RUU ini akan menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat adat di wilayahnya. Juga, memberi posisi penting bagi mereka untuk menegosiasikan investasi yang akan masuk di wilayah adatnya.

Abdon berharap, RUU menjadikan hak pembangunan dan informasi bermakna secara penuh (free, prior, informed consent/FPIC) sebagai dasarnya. Sebab, katanya, masyarakat adat tidak menolak investasi, selama tidak merusak ruang hidup mereka.

“Bagus kalau investasi itu mereka perbincangkan, mana lahan yang boleh dipakai, mana yang tidak karena sakral, masyarakat adat jadi bagian dalam pengambil keputusan.”

Dia mendorong pengaturan redistribusi kekayaan bagi masyarakat adat dalam RUU itu. Harapannya, pengaturan itu mengubah pola ekonomi ekstraktif berbasis konsesi pada pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia.

Masyarakat sipil pun dia minta menarasikan praktik-praktik baik yang telah masyarakat adat jalankan. Caranya, dengan menceritakan pelaksanaan BUMMA dalam naskah akademik sebagai rujukan bagi pembuat Undang-undang.

“Misal kalau di Papua, di Perdasus, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat memang mengamanatkan BUMMA ini.”

Negara harus lindungi masyarakat adat

Ladia Hanifa, Anggota Badan Legislasi DPR, tidak menampik sisi valuasi dan potensi ekonomi yang masyarakat adat hasilkan. Kontribusi itu pun tidak terhitung dalam kerangka ekonomi makro.

Sementara, konsep ekonomi adat harus berhadapan dengan Undang-undang CIpta Kerja. Karena itu, RUU Masyarakat Adat menurutnya penting memosisikan negara sebagai pelindung hak-hak masyarakat adat.

Tantangan lain, katanya, ialah menjembatani sudut pandang ekonomi ekstraktif sebagai potensi sumber daya alam daerah dengan peningkatan ekonomi masyarakat adat, serta pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

“Nah, ini jadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama bagaimana membangun perspektif regulasi yang lebih berikan keberpihakan pada pengembangan ekonomi masyarakat adat dan bukan tempatkan mereka pada masyarakat marjinal.”

Perkiraannya, pembahasan RUU Masyarakat Adat setidaknya bisa mulai pada November. Sebab, saat ini anggota DPR tegah memasuki masa reses. Namun, DPR telah memastikan pembahasan RUU Masyarakat Adat pada 2026 sebagai program luncuran 2025.

“Terus lagi dirapikan badan keahlian dewan, termasuk bersama-sama dengan koalisi, siapin bahan-bahannya, nanti mudah-mudahan kita bisa mulai pembahasan di November.”

Karena itu, dia mengajak koalisi masyarakat sipil menarasikan praktik-praktik baik masyarakat adat dalam naskah akademik Tujuannya, memberi perspektif baru tentang sudut pandang ekonomi sebagai landasan filosofis dan yuridis. Sekaligus memberi rasionalisasi pada anggota DPR.

“Misal tadi yang berkaitan sama penghitungan, institusionalisasi. Kemudian yang disampaikan bang Annas terkait praktik baik, kalau ada beberapa (yang dimasukkan dalam naskah akademik), nanti orang melihatnya sudah ada contoh ekonomi adat. Sehingga, terkait terminologi nanti lebih mudah.”

*****