Perubahan iklim memberikan dampak berbeda-beda. Apa yang membuatnya berbeda? Tulisan ini mengajak memahami apa dan mengapa dampak krisis iklim tidak netral melalui pengalaman, khusus pengalaman perempuan.

Kesaksian Azizah, perempuan nelayan di Kampung Dadap, pesisir Tangerang memberitahu kalau bertemu krisis iklim dalam bentuk angin dan banjir rob, banjir karena air pasang naik.

Azizah bercerita, angin dan banjir rob terkadang berubah hampir setiap hari yang menyebabkan banjir tidak bisa diprediksi. Apalagi sejak pembuatan tanggul pit 12, angin laut juga sering berubah-ubah hingga membuat nelayan jarang melaut.

Kalau hampir setiap hari tidak bisa melaut, bagaimana kehidupan keluarga kami? “Saya yang terpaksa mencari tambahan untuk jajan anak-anak sekolah dengan menjual ikan keliling juga mengupas kerang hijau,” kata Azizah.

Dari pesisir, lalu naik ke daerah pegunungan. Bagaimana dengan warga di wilayah pegunungan? Ada kesaksian Gufron Ginting yang tumbuh besar di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser yang membentang di Aceh hingga Sumatera Utara.

Tinggal di Aceh, membuat Gufron tumbuh dekat dengan empat spesies satwa liar yang menjadi populasi kunci di hutan, yaitu, gajah, orangutan, badak, dan harimau.

“Kalau empat populasi kunci hutan ini masih bisa ditemui dengan mudah, berarti hutannya masih sehat,” katanya.

Namun, keberadaan satwa-satwa itu terancam karena perubahan bentang alam di pulau Sumatera. Menurut Gufron, hutan-hutan alami berubah menjadi ‘hutan sawit’ yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Akhirnya, ada banyak kejadian, gajah atau orangutan masuk ke perkampungan untuk mencari makan. Padahal, satwa tidak pernah memasuki pemukiman sebelum hutan berubah menjadi perkebunan sawit.

Kegiatan manusia justru makin mendekat ke habitat dan lintasan hewan liar, ini jadi penyebab utama. Pendek kata, hutan sudah tidak sehat.

Cerita Azizah dan Gufron, hanya dua dari banyak kesaksian tentang krisis iklim pada perhelatan Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) inisiasi Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki).

Keduanya bertutur di workshop hari kedua bertema “Dari Gunung, Kota-Kota, dan Pesisir: Perempuan Berkoalisi Menghadapi Krisis Iklim” yang Mama Aleta Fund (MAF) dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) organisir pada 27 Agustus 2025.

Jejak energi fosil dalam tubuh

Cerita warga pesisir dan hutan pegunungan, termasuk satwa di dalamnya seolah tak berhubungan, tetapi keduanya berkelindan dengan perubahan iklim, yang belakangan kerap disebut sebagai krisis iklim, karena dampak dan bencana yang ditimbulkannya. Perubahan iklim dengan pemicu pemanasan global dampak pencemaran biosfer (tanah, air dan udara).

Pencemaran ini menghasilkan akumulasi gas rumah kaca (GRK) yang mengganggu kemampuan atmosfer mengatur panas bumi. Pencemaran itu sebagian besar dari pembakaran energi fosil dan degradasi hutan dan lahan.

Dalam bukunya, “Kodrat Alam: Gangguan Metabolik Perubahan Iklim,” Vandana Shiva (2005) menggambarkan siklus karbon dan kimia alami bumi ini terganggu oleh pencemaran dari proyek-proyek ekstraktivisme seperti pembukaan hutan alam dalam skala besar untuk pertambangan, produksi kayu, dan perkebunan kelapa sawit, seperti di kawasan Leuser.

Indonesia memasok 58% minyak mentah sawit dunia. Tanaman sawit tak hanya membutuhkan air banyak, juga pupuk dan pestisida berbasis energi fosil dan kimia sintetis. Pupuk dan pestisida serupa digunakan dalam produksi padi yang kita konsumsi.

Minyak sawit adalah produk paling banyak dalam kosmetik dan pangan. Sekitar 50% produk pangan olahan dan sekitar 70% kosmetik yang kita konsumsi mengandung minyak sawit.

Warga kota merupakan konsumen terbesar produk olahan pangan dan kosmetik ini. Tahun lalu, Bappenas memprediksi, 67,1% populasi Indonesia ada di perkotaan.

Kalau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengumumkan April lalu sekitar 85% pembangkit listrik menggunakan energi fosil, maka gemerlap kota-kota itu berbasis fosil.

Tak hanya yang terang, bagian paling kotor- sampah plastik yang mencapai 10 juta ton atau 18% total sampah per tahun juga bergantung energi fosil. Nah, makin terang, ternyata hidup kita kecanduan energi fosil.

Apakah mereka yang tinggal di kota juga bertemu krisis iklim?

Salah satu peserta workshop, Rafa dari kolektif Semai menceritakan pengalaman sebagai perempuan muda yang hidup merantau di Jakarta. Dia berasal dari Cirebon dan memutuskan hijrah untuk penghidupan lebih baik.

Rafa tinggal di kost-kostan dekat kantornya di Jakarta Selatan. Dia memilih kost harga murah, tetapi rawan banjir.

Krisis iklim tak hanya membuat kota tambah panas karena meningkatnya suhu juga membuat intensitas hujan makin tinggi, tak mungkin terserap lantai kota yang betonnya lebih luas dibanding wilayah terbuka hijaunya.

“Saat pulang ke kost untuk beristirahat, saya sering mendapati banjir yang membuat jalan tergenang dan sampah menumpuk, sehingga tidak bisa masuk ke kost,” ceritanya.

Kalau sudah banjir, sumber air di kost Rafa kotor dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Buruh lepas seperti Rafa, maupun kelompok rentan lain yang hanya mampu membayar sewa rumah murah di wilayah bantaran sungai akan alami penurunan kualitas hidup karena krisis iklim.

Cerita Azizah, Ghufron dan Rafa, menggambarkan bagaimana krisis iklim tidak tebang pilih, warga di hutan pegunungan, kota-kota hingga pesisir tak luput merasakan dampaknya.

Tentu saja kedalaman penderitaan dampak krisis iklim bergantung kepada bentuk dan intensitas ancaman serta kerentanan mereka.

Situasi topografi, kelas, gender, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan, umur, disabilitas, dan faktor lainnya mempengaruhi seberapa keras bencana akibat krisis iklim menghantam wilayah dan penghuninya.

Cerita mereka memungkinkan kita membuka ruang yang enggan kita persoalkan, bahkan terabaikan, yaitu, keterhubungan antara perusakan alam dengan tubuh. Krisis iklim tak hanya di luar tubuh, tetapi jejaknya juga di dalam tubuh.

Sebab siklus kehidupan mencandu energi fosil dari minum, makan, bersolek, bepergian, dan lain-lain yang berbahan energi fosil.

Vandana Shiva mengingatkan, agar tidak salah diagnosis persoalan.

Memang manusia yang menjadi penyebab krisis iklim, atau dikenal sebagai antroposen, tetapi menurut Shiva tidak semua manusia. Lantas yang mana? Yang jumlahnya lebih sedikit, orang-orang kaya dan elit yang mendapat keuntungan luar biasa dari sistem produksi konsumsi yang berbasis energi fosil, dan menghasilkan emisi GRK paling tinggi.

Sistem yang memperlakukan bumi sebagai bahan mentah, mereduksi sistem iklim yang kompleks menjadi satu elemen: karbon mati, kemudian kembali mengambil keuntungan lewat proyek-proyek solusi palsu perubahan iklim.

Hadapi krisis jamak

Saat ini, kita tak hanya menghadapi krisis iklim. Menurut Forum Ekonomi Dunia, dunia sedang hadapi krisis jamak (polikrisis). Yaitu, beberapa krisis yang kompleks dan terjadi secara bersamaan, saling terhubung, bahkan beberapa saling memperkuat hingga memiliki efek lebih buruk saat terjadi bersamaan.

Pada saat menghadapi dampak perubahan iklim, kita juga menghadapi persoalan lingkungan akibat pembangunan merusak, menghadapi krisis geopolitik – perang di Ukraina dan Palestina, belum lagi masih memulihkan diri dari krisis COVID. Krisis iklim tidak lagi bisa dipandang sebagai sebuah fenomena, tetapi harus sebagai krisis keadilan dan kemanusiaan.

Solidaritas yang terbentuk pun harus terarah untuk mendorong negara agar mengambil langkah konkret dalam melindungi kepentingan masyarakat, terutama mereka yang rentan oleh sistem ini.

Azizah, perempuan nelayan dari desa Dadap tak hanya krisis iklim banjir rob juga dampak pembangunan proyek PIK 2 yang membuat situasi makin tak menguntungkan bagi keluarganya.

Begitu juga Gufron menyaksikan bagaimana krisis iklim berkelindan dengan konflik antara manusia, satwa dan kebun sawit di Leuser.

Dalam ajang ICJS di Senayan Jakarta, momen Azizah maupun Gufron bercerita ini hadir pula warga Indonesia. Dari berbagai tempat, Aceh hingga Papua, mereka dapat kesempatan bercerita dan mendengarkan kisah satu sama lain.

Peserta merefleksikan titik temu dari berbagai cerita berbeda, termasuk pengalaman mereka menjawab krisis, bertahan hidup dan membangun kesadaran kritis untuk melawan ketidakadilan yang menjadi penyebab krisis. Cara ini memungkinkan kita untuk membangun solidaritas perlawanan dan pemulihan.

Solidaritas, resiliensi dan bertahan hidup

Solidaritas yang lahir dalam situasi ini, bukan hanya tentang cerita-cerita berbagi penderitaan. Juga berbagi strategi dan sumber daya untuk bertahan, termasuk memperkuat kepemimpinan perempuan, sambil terus menegaskan bahwa tubuh, komunitas, dan alam bisa menjadi ruang perlawanan bersama.

ICJS melibatkan lebih dari 36 organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang memberikan sinyal bahwa solidaritas yang terbentuk harus melampaui sekat-sekat yang ada.

Solidaritas perlu terbangun antar generasi, antar wilayah, antar gender, antar institusi dan antar elemen masyarakat yang berbeda.

Banyak cerita tentang ketangguhan dan cara bertahan hidup menghadapi krisis iklim yang dibagikan peserta di ICJS.

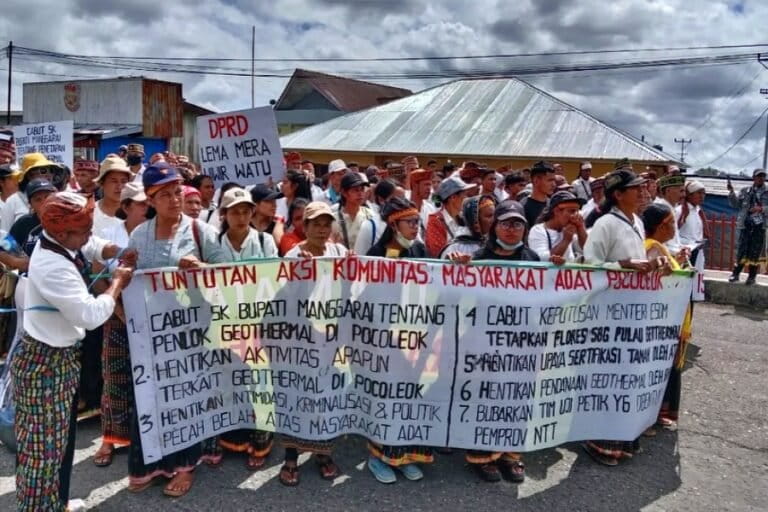

Mama Vero, berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Sayangnya, pulau-pulau di NTT sebagian besar dalam kuasa kosesi pertambangan, seperti Pulau Flores yang pemerintah canangkan menjadi tambang panas bumi (geothermal).

Dia kemudian menggagas sekolah tenun yang menargetkan perempuan-perempuan muda sebagai bentuk perlawanan sekaligus upaya untuk menyampaikan pengetahuan adat kepada generasi selanjutnya.

Mama Vero percaya, solusi dari krisis iklim bukanlah modernisasi ala pemerintah yang memiliki sifat top down tetapi solusinya dengan kembali kepada pengetahuan leluhur yang mengajak manusia dan alam untuk saling bekerjasama dan menghidupi satu sama lain.

Tindakan ini menunjukkan, sebuah upaya perjuangan lintas generasi mampu yang memperkuat komunitas dan merawat budaya.

Di Aceh, perempuan di Alu Naga yang bergantung pada penangkapan dan pengolahan tiram “menyulap” tiram menjadi MP-ASI, pencegah stunting berbentuk nuget dan kerupuk tiram hingga menaikkan pendapatan kaum ibu-ibu wilayah pesisir Aceh.

Sampah tiram yang mulai menggunung berhasil diubah menjadi pakan olahan ternak kaya kalsium dan kapur.

Azizah, Ani, Alpiah dan Nuridah, yang tergabung dalam Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia yang tinggal di Pesisir Tangerang mulai mengembangkan strategi bertahan hidup, misal, dengan menjual ikan keliling dan mengupas kerang.

Perempuan lain memilih menjajakan kerupuk rajungan sambil mengumpulkan barang-barang bekas seperti botol plastik dan besi untuk dijual kembali.

Strategi ini mampu menopang kehidupan mereka dan keluarga mereka. Namun juga memberikan sinyal kuat akan beban berlapis yang dijalani oleh perempuan seperti perawatan anggota keluarga, memastikan dapur tetap berjalan, sekaligus mencari nafkah tambahan.

Sisi lain, Kampung Dadap menghadapi ancaman perampasan lahan yang membuat Fatimah, perempuan Dadap, memilih terlibat dalam advokasi legalitas tanah di kampungnya.

Sejak mereka dibayang-bayangi penggusuran karena dituduh tidak memiliki hak atas tanah tempat mereka hidup. Hak kepemilikan tanah diklaim milik PT Angkasa Pura II (PAP II).

Ancaman penggusuran menjadi siklus berkala bagi mereka sejak 1986, berlanjut 1996, terulang lagi pada 2016. Hingga kini belum ada penyelesaian pasti atas klaim tanah ini.

Warga Kampung Dadap telah menempuh jalur litigasi dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Mereka melaporkan kasus ini ke beberapa institusi negara seperti Ombudsman dan Komnas HAM.

Pada 2018, Ombudsman RI meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang proaktif dalam menangani kasus ini. Padahal, Fatimah dan warga nelayan Dadap telah melakukan pengecekan dan menemukan fakta bahwa PAP II tidak memiliki klaim atas tanah itu.

“Ombudsman RI diminta bersurat pada Kementerian ATR BPN untuk melakukan investigasi, namun sampai sekarang belum ada kelanjutannya,” katanya.

Bagi perempuan yang hidup di pesisir dan terhimpit berbagai kepentingan yang tidak berpihak padanya, seperti yang Fatimah alami, tubuh menjadi arena konfrontasi melalui perlawanan sehari-hari yang mungkin tidak terlihat heroik atau dramatis.

Perlawanan yang menubuh ini dengan penolakan untuk diam dan menghilang seperti yang diinginkan oleh segelintir elit yang diuntungkan dari sistem ekonomi eksploitatif dan absennya pengurus negara.

Kondisi ini memunculkan sisi lain dari solidaritas agar tidak tenggelam menghadapi berbagai krisis kehidupan. Solidaritas mampu membentuk sistem dukungan melalui bantuan hukum, dukungan emosional, dan pertukaran pengetahuan.

Cerita-cerita yang hadir dalam ICJS memperlihatkan krisis iklim hadir di ruang hidup sehari-hari dan menunjukkan bahwa tubuh kita dan komunitas bisa menjadi ruang perlawanan dari sistem yang menindas melalui solidaritas dan praktik perawatan. Solidaritas harus dirawat, dikuatkan, diperluas, dan disuarakan lintas generasi, wilayah, institusi, bahkan dalam skala global.

Salah satu langkah itub adalah mendesak Rancangan Undang-undang (RUU) Keadilan Iklim yang kini masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Keadilan iklim, menurut ARUKI, memungkinkan negara melakukan perubahan sistemik untuk memenuhi hak asasi manusia dan mengatasi krisis iklim dengan mengedepankan keadilan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar. Serta, penguatan solidaritas masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, seperti petani, nelayan, perempuan, dan masyarakat adat.

Keadilan iklim ini harus mencakup prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan, serta partisipasi bermakna dari kelompok-kelompok terdampak dalam setiap proses kebijakan.

Cerita Azizah, Ghufron, Rafa, Vero dan Fatimah, mereka yang tinggal di pesisir, wilayah perkotaan, hutan dataran tinggi hingga pulau-pulau kecil, serta kelompok rentan lainnya harus menjadi rujukan penting.

Vandana Shiva, bahkan menyarankan, mengusung keadilan iklim bisa menjadi langkah radikal untuk melakukan deindustralisai dan deglobalisasi sistem pangan agar kita menemukan cara “berjalan bersama bumi.”

Melalui keadilan iklim, kita berharap bisa mengoreksi sistem kehidupan yang digerakkan oleh energi fosil, menuju kehidupan yang lebih ramah terhadap bumi.

*****

*Penulis adalah Rizki Anggarini Santika dan Siti Maimunah, dari Mama Aleta Fund dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (Aruki).

Ombusdman Tangani Sengketa Agraria Warga Pesisir Dadap vs Angkasa Pura