- Nelayan yang tinggal di sekitar PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menderita kemerosotan ekonomi ekstrem akibat kawasan pesisir dan laut tercemar. Sebagian masyarakat pesisir tak bisa lagi jadi nelayan, mereka cari kerjaan lain bahkan jadi pemulung sampah.

- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah menyatakan aktivitas pertambangan PT IMIP dan statusnya sebagai proyek strategis nasional (PSN) mengubah mata pencaharian masyarakat Kurisa.

- Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta menilai, model pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan industri nikel di PT IMIP hanya menguntungkan segelintir elit dan merugikan masyarakat lokal. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja memperparah situasi dengan melonggarkan regulasi lingkungan dan sosial.

- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membangun infrastruktur untuk mendukung PSN. Pemda tidak memiliki program untuk memulihkan kehidupan masyarakat pesisir yang terdampak. Konsep ekonomi restoratif bahkan belum dipahami sepenuhnya oleh pejabat daerah, meskipun Rancangan Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 telah mencantumkan visi pembangunan berkelanjutan.

Mariana, warga Dusun Kurisa, Desa Fatufia, Morowali, Sulawesi Tengah, menatap laut sambil merenung. Perempuan bajo itu tidak bisa menyembunyikan kegusarannya karena tidak bisa lagi mengandalkan hidup dari laut.

Sudah setahun belakangan ini, keluarganya sering makan seadanya. “Makan nasi saja, nggak ada yang lain, nggak ada,” kata perempuan berusia 35 tahun dengan nada gemetar.

Kuat dugaan kawasan industri nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) jadi biang keroknya. Sejak beroperasi, Mariana dan keluarga jadi serba kekurangan. Terkadang, mereka hanya makan nasi dengan air panas dan kopi.

Ibu empat anak ini bilang, kondisi makin parah sejak limbah cairan panas PLTU batubara IMIP larut ke pesisir laut yang berjarak 700 meter dari kediamannya. Dulu, perairan itu merupakan sumber mata pencaharian Mariana dan suami. Mereka juga manfaatkan air untuk cuci piring, menghemat air bersih.

Meski enggan menyebut angka, tetapi, dia bilang, pendapatan mereka dulu lebih tinggi daripada belakangan ini. Setelah laut tercemar, penghasilan menciut, suami hanya bisa menangkap ikan sekitar tiga kilogram per hari yang mereka jual sekitar Rp60.000- Rp90.000.

Sebagian besar pendapatan itu habis untuk membeli bensin dan rokok. Mereka mengumpulkan botol bekas dan cari upah dari orang lain untuk tambahan penghasilan.

Untuk meringankan beban keluarga, salah satu anaknya kerja serabutan. Lainnya, dia titipkan ke kerabat dekat di Kecamatan Bungku.

“Karena saya tidak mampu biayai.”

Dia juga berutang Rp300.000 ke koperasi. “Sama sekali tidak pegang uang. Rp1.000 pun tidak ada. Terus terang!”

Anton, nelayan di Dusun Kurisa, juga alami hal sama. Pria 41 tahun ini mengenang masa ketika sumber kehidupan melimpah di laut. Saat dia hanya perlu beberapa jam saja untuk bawa pulang ikan dari perairan jernih yang kaya karang dan rumput laut. Kawasan itu jadi keruh dan penuh lumpur. “Punah,” katanya singkat.

Hasil tangkapannya tak lagi cukup untuk menutup biaya solar. Apalagi menghidupi istri dan tiga anaknya.

Dia sempat jadi pekerja pabrik, namun keluar pada 2016 karena gaji tak sebanding dengan kebutuhan hidup. Kini, dia bertahan hidup dengan berdagang ikan. Membelinya dari Ampana, Palu, Banggai, bahkan Makassar, lalu menjualnya kembali di Kurisa.

Dalam kondisi baik, ia bisa meraup Rp100.000–Rp200.000 per kotak gabus dari modal Rp30.000–Rp35.000. Namun, usaha ini tidak stabil. Harga ikan tak menentu, pasokan fluktuatif, dan kapal-kapal besar yang berlalu-lalang di sekitar pelabuhan seringkali menjadi ancaman.

“Pancing kami sering terseret kapal tongkang,” keluhnya.

Nelayan pun harus melaut lebih jauh, bermalam di Banggai, timur laut Morowali, dan menanggung biaya operasional yang makin tinggi. Padahal, hampir setiap rumah dulu memiliki keramba ikan, namun kini hancur akibat polusi dan limbah industri. Bahkan, air laut terasa panas dan tidak layak untuk mandi.

Hampir tidak ada bantuan bagi nelayan, kecuali 14 lembar seng–yang setahun kemudian bocor akibat cemaran debu dari PLTU yang letaknya tak jauh dari rumah.

“Itu saja bantuan yang kami rasakan.”

Nelayan tergusur

Warga sempat merayakan ‘bulan madu’ di masa awal IMIP beroperasi. Lukman, tokoh masyarakat di Kurisa, bercerita, IMIP memberdayakan warga sebagai pemasok ikan untuk memenuhi permintaan bahan makanan puluhan ribu pekerjanya. Banyak juga warga lokal yang bekerja di IMIP ini.

Kerjasama itu terjalin sejak 2008, ketika masih awal-awal perusahaan tambang cikal bakal IMIP, bernama PT Bintang Delapan Mineral (BDM). BDM kemudian menjalin kerjasama dengan Tsingshan Group dan merubah nama jadi IMIP pada 2015.

Awalnya, kegiatan ekonomi berjalan lancar dan nelayan tidak banyak kehilangan pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, perusahaan menerapkan aturan baru yang menyulitkan nelayan, hingga memutuskan berhenti bekerja sama secara bertahap.

Puncaknya, sekitar tiga tahun lalu, nelayan Kurisa perlahan menghentikan pasokan ikan. Lantaran IMIP menetapkan batas waktu pengantaran ikan yang ketat, antara pukul 08.00-10.00.

Perusahaan tidak bisa menolerir keterlambatan pengantaran. Selain itu, IMIP mulai membatasi kuota ikan. Per hari, perusahaan hanya menerima 100 kg pasokan ikan.

Padahal, nelayan sering membawa hasil tangkapan yang besar. Upaya negosiasi gagal. Menurut Lukman, IMIP enggan menerima pasokan ikan yang melebih kuota meski nelayan sudah menginformasikan terlebih dahulu.

Sisi lain, nelayan tidak memiliki lemari pendingin (cold storage) untuk menyimpan sisa tangkapan. IMIP menolak permintaan fasilitas itu dari nelayan.

“Akhirnya dengan sendirinya kami yang minta keluar, minta istirahat. Peraturan IMIP tidak sesuai dengan kemampuan kami,” katanya.

Dari nelayan ke pemulung sampah

Sekitar 90% dari 180 keluarga di Kurisa sebagai nelayan. Akhirnya, mereka mengalihkan perahu penangkap ikan jadi jasa transportasi ojek laut. Kapal-kapal mereka jadi pengumpan kapal besar yang ingin berlabuh di darat.

Mereka yang tidak memiliki perahu layak terpaksa jadi pemulung limbah plastik di pemukiman dan limbah besi bekas di sekitar IMIP. Namun, hasil itu belum mampu mengeluarkan mereka dari lilitan hutang koperasi.

Pemuda-pemudi Kurisa juga mengalami masa suram. Mereka kesulitan kala coba peruntungan jadi karyawan perusahaan karena jumlah kerja terbatas.

Mereka juga bingung mencari alternatif mata pencaharian, karena pilihan usaha lain sangat terbatas. Usaha di pinggir jalan sudah penuh, buka kios juga sulit karena persaingan yang ketat dengan mini market.

Kondisi suram Dusun Kurisa ini sejalan dengan laporan Voices Briefing dari Inclusive Development International (2024) yang menyebut ada beban yang mesti komunitas pesisir tanggung akibat pembangunan industri nikel yang masih di sekitar IMIP.

“Masyarakat yang terdampak oleh proyek-proyek ini menghadapi sumber air yang tercemar, kerusakan ekosistem laut, dan ketiadaan perlindungan sosial,” bunyi laporan itu.

Janji pahit

IMIP merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang penetapan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21/2022. Status itu membuat IMIP mendapatkan berbagai bentuk dukungan pemerintah pusat, mulai dari fiskal, teknsi, dan regulasi agar hilirisasi nikel berkembang cepat.

Sisi lain, status PSN justru menyudutkan kehidupan masyarakat lokal. Warga Dusun Kurisa pernah mengadukan nasib mereka ke pemerintah daerah akibat aktivitas IMIP, tetapi laporan mereka tak mendapat respon.

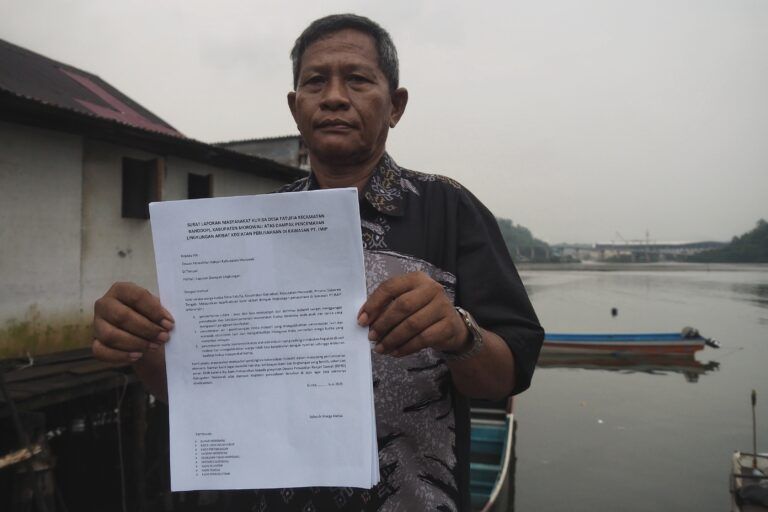

Lukman memperlihatkan salinan surat laporan masyarakat kepada DPRD Kabupaten Morowali. Ada tiga poin utama yang masyarakat soroti, yakni polusi udara, pencemaran air, dan kebisingan yang semakin mengganggu kehidupan warga.

Lewat surat itu, mereka berharap DPRD segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang mereka alami setiap hari. Baginya dan warga lainnya, pembangunan yang menjanjikan kesejahteraan itu justru membawa malapetaka.

Dia berharap, wilayahnya lepaskan saja karena tak lagi layak huni. Bagi mereka, janji yang terus-menerus terlontar tanpa tindakan nyata hanyalah bentuk lain dari pengabaian.

“Bosan dengan janji!”

Mongabay mencoba mengonfirmasi laporan ini kepada Ketua DPRD Morowali pada 17 Juli 2025 melalui pesan singkat WhatsApp. Hingga laporan ini terbit, belum ada jawaban atau tanggapan resmi yang Mongabay terima.

Upaya konfirmasi langsung kepada Bupati Morowali terkait strategi pemulihan ekonomi masyarakat pesisir Kurisa tak membuahkan hasil. Pesan yang Mongabay kirim pada 9 Juni 2025 melalui WhatsApp tidak mendapatkan balasan.

Mongabay lalu menghubungi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Morowali. Rukmana, Analis Tata Ruang Bappeda Morowali, mengaku tidak memiliki data atau informasi mengenai kondisi lingkungan di sekitar IMIP termasuk soal pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap masyarakat pesisir.

Padahal, Kementerian Lingkungan Hidup sudah menemukan pelanggaran serius meski IMIP berdalih semua kegiatan sesuai dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) 2020.

Arif Latjuba, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, mengakui Kurisa adalah titik pendaratan ikan dan pusat ekonomi nelayan sebelum IMIP hadir.

Perairan sekitar IMIP, katanya, telah menjadi jalur utama pengangkutan hasil tambang sehingga mempersempit akses nelayan ke ruang tangkap tradisional mereka.

Kehadiran IMIP, katanya, mengubah bentang pesisir menjadi koridor logistik industri tambang. Meminggirkan fungsi tradisionalnya sebagai kampung nelayan.

Akibatnya, sebagian besar warga beralih ke sektor perdagangan atau pekerjaan lain yang tidak lagi bergantung langsung pada laut. “Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Kurisa adalah perubahan mata pencaharian akibat dampak pembangunan IMIP dan statusnya sebagai PSN.”

Menurut dia, Pemerintah Sulawesi Tengah sudah berupaya mendampingi Pemerintah Morowali meningkatkan kesejahteraan para nelayan terdampak. Mereka, katanya, bantu edukasi dan memberikan mesin tempel pada nelayan.

Sayangnya, status PSN membuat kewenangan pemda terbatas. “Kalau sudah PSN, daerah mau bilang apa? Tetap PSN!”

Dedy Kurniawan, Media Relations Head IMIP, dalam korespondensi resmi kepada Mongabay, 22 Juli 2025, menjelaskan, perusahaan menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial (CSR) sejak 2018.

Manajemen IMIP, katanya, berkomitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, melalui program bantuan seperti perahu fiber, mesin tempel, freezer box, kulkas, serta dukungan material bangunan.

Bantuan itu mereka salurkan kepada Kelompok Nelayan Fatufia pada 2019 melalui koordinasi bersama pemerintah desa. Namun, dalam evaluasi bersama pemerintah desa, pemanfaatan sebagian besar bantuan seperti kapal fiber tidak optimal.

AB Widyanta, sosiolog dan peneliti Social Research Center, Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan pembangunan ekstraktif justru menghancurkan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dia mendapati fakta pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya menguntungkan segelintir elit, sementara masyarakat lokal kehilangan mata pencaharian dan terjerat dalam konflik dengan perusahaan tambang.

Menurut dia, keterpurukan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi tambang IMIP semakin parah dengan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja karena memuluskan eksploitasi sumber daya alam dan merugikan masyarakat. Regulasi ini adalah bagian dari desain besar penghancuran lingkungan, masyarakat, kultur, biodiversitas, dan seluruh dimensi kehidupan berbangsa.

Alih-alih menyejahterakan orang banyak, keuntungan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan basis industri yang padat modal seperti di IMIP hanya akan jatuh kepada para kelompok elit dan penguasa yang kongkalikong dengan oligarki.

“Ini puncak liberalisasi yang bengis dan brutal. Cipta kerja untuk oligarki bukan cipta kerja untuk rakyat.”

Negara, katanya, rugi karena kerusakan lingkungan yang industri ekstraktif ini timbulkan. Selain itu, kerugian juga mencakup dampak sosial, seperti seperti konflik sosial, patologi sosial–termasuk peningkatan angka bunuh diri–, dan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat lokal.

“Mungkin (kerugian) mencapai triliunan bahkan kuadriliun rupiah, yang akan diwariskan kepada generasi mendatang,” kata peneliti yang mengkaji sembilan desa di sekitar IMIP itu.

Ekonomi restoratif?

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Morowali 2025–2045 menyebut, pentingnya ekonomi restoratif khusus dalam konteks pasca-pertambangan. Di dalamnya, terdapat visi pembangunan berkelanjutan dan merata, termasuk ekonomi hijau, reklamasi bekas tambang, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggungjawab.

Namun visi ini belum tercermin dalam kebijakan nyata di lapangan. Terutama di kawasan seperti Kurisa yang mengalami degradasi lingkungan dan sosial.

Program restoratif dalam dokumen itu antara lain transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata, pembangunan infrastruktur padat karya, dan perbaikan iklim investasi hijau.

Semua itu bersifat umum dan belum menyasar kebutuhan spesifik masyarakat pesisir terdampak, seperti nelayan Kurisa yang kehilangan akses terhadap ruang hidup dan laut sebagai sumber nafkah.

Rukmana mengakui, institusinya belum memahami benar makna ekonomi restoratif. “Kalau menanyakan terkait ekonomi restoratif pasti kurang paham sih.”

Dia juga mengakui Bappeda Morowali tidak memiliki data soal dampak ekonomi bagi nelayan Kurisa yang kini sebagian besar telah bekerja sebagai karyawan IMIP atau membuka usaha kos-kosan. Absennya kebijakan terstruktur untuk memulihkan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak pun tergambar dalam dokumen revisi RTRW Morowali 2019–2039 yang merancang Dusun Kurisa menjadi kawasan industri, menghapus identitasnya sebagai kampung nelayan.

“Soalnya kan kalau di Kurisa sudah tidak ada lagi nelayan, sudah lama,” katanya.

Selain PSN, pemerintah daerah juga terjepit UU Cipta Kerja, kata Arif, memerintahkan integrasi tata ruang darat dan laut (RZWP3K), yang telah Pemprov Sulteng penuhi.

Dia berdalih, kewenangan perizinan laut kini berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadikan peran pemerintah provinsi hanya sebatas verifikator dan pengawas, bukan pengendali kebijakan di wilayah pesisir.

*****

*Artikel ini didukung oleh AJI Indonesia dalam rangkaian program Akademi Jurnalis Ekonomi dan Lingkungan.

Pekerja Tewas di Kawasan Industri Nikel PT IMIP Terus Terjadi