- Masyarakat Padaidori yang tinggal di Kepulauan Padaido, Biak Numfor menetapkan wilayah laut sebagai area sasisen—zona perlindungan hasil laut yang dikelola secara adat.

- Sasisen menjadi instrumen kunci untuk menjaga keberlanjutan teripang, ikan, hingga lobster, dan dijalankan oleh tiga tungku: adat, gereja, dan pemerintah kampung.

- Dengan dukungan lembaga-lembaga non-profit, masyarakat adat menulis aturan lisan menjadi peraturan adat kemudian diakui oleh pemerintah kampung menjadi Peraturan Kampung (Perkam) yang mengatur pengelolaan sumber daya alam termasuk larangan merusak karang, dan menangkap ikan di area sasisen tanpa izin.

- Meski punya sistem adat, wilayah adat Padaidori kini makin terancam oleh kapal-kapal dari luar menangkap ikan secara ilegal, seringkali dengan alat destruktif seperti bom dan kompresor,

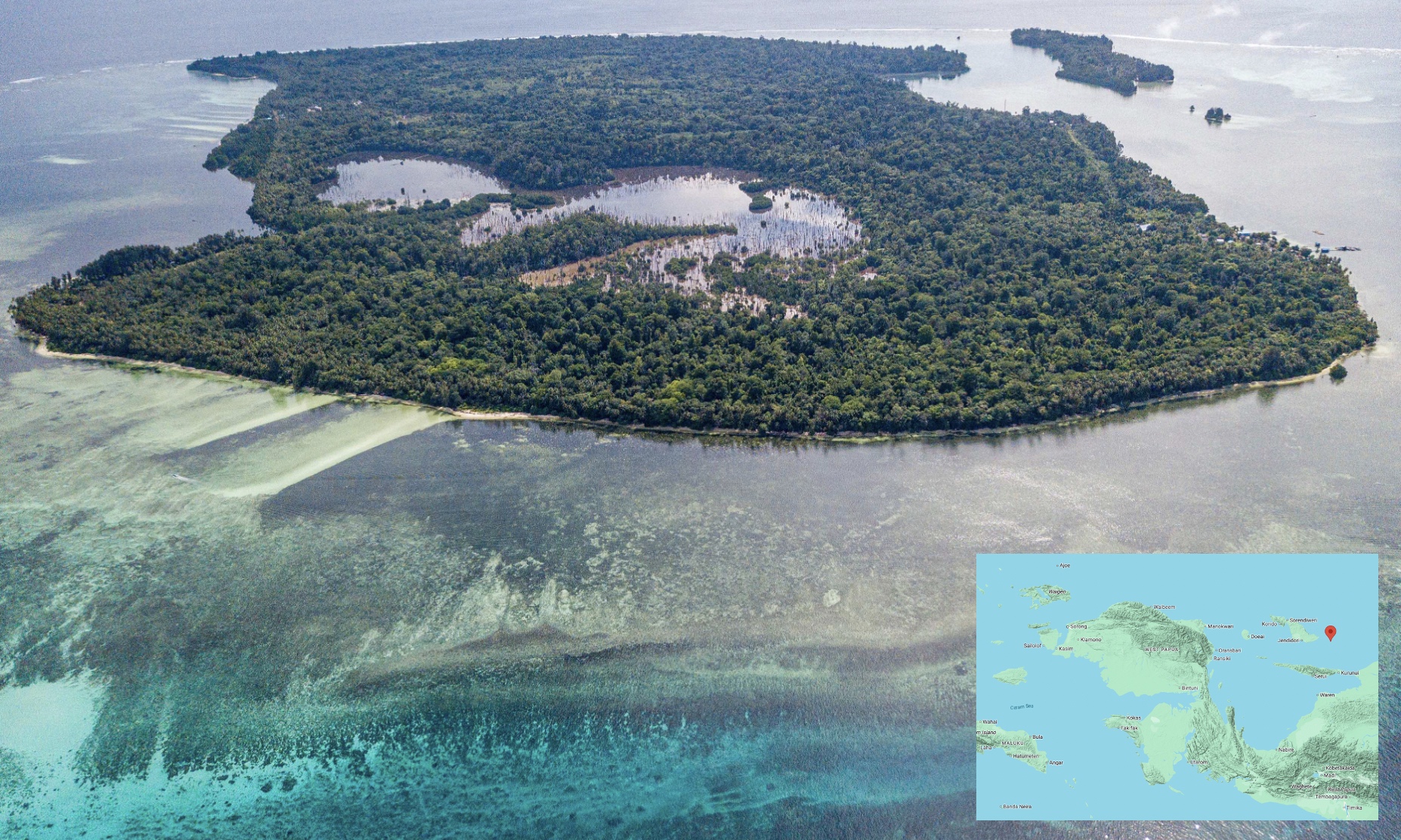

Laut tampak tenang pagi hari itu di Pulau Padaidori, sebuah pulau karang kecil yang terletak di pesisir Pasifik. Padaidori adalah nama sebuah pulau yang berada di Kepulauan Padaido, Distrik (kecamatan) Aimando, Kabupaten Biak-Numfor, Provinsi Papua.

Harmoni alam tampak di sini. Di tepi pantai, tampak beberapa anak perempuan kecil sedang berlarian di pasir tempat beberapa perahu nelayan ditambatkan.

Perahu bagi orang Padaidori ibarat ‘nyawa’, alat transportasi lintas generasi yang menghubungkan orang Padaidori dengan dunia luar, mengantarkan mereka dari satu pulau ke pulau lainnya. Bedanya, sekarang perahu terbuat dari bahan fiber dan diberi mesin tempel.

“Laut dan tanah bukan cuma tempat cari makan. Ini tempat hidup, tempat kami besar, tempat kami pulang,” ungkap Constant Rumabar (73), tokoh adat yang sudah lebih dari tiga dekade menjaga tatanan adat di wilayah Sup Mnuk An Nobo Aimando.

Bagi orang setempat, nama asli pulau ini adalah An Nobo (An = makanan, Nobo = melimpah, Pulau yang melimpah dengan makanan). Nama ini seakan menjelaskan bagaimana filosofi orang Padaidori menempatkan keberadaan mereka secara eksistensial di pulau karang seluas 1.045 hektar ini.

Bangunan Peradaban di Atas Batu Karang

Di Padaidori terdapat empat kampung adminitrasif yaitu Sasari, Padaido, Yeri dan Anobo. Kampung terakhir adalah pemekaran dari Kampung Sasari. Secara adat seluruh wilayah ini masuk dalam lingkup Sup Mnuk An Nobo. Ada lebih dari 172 KK yang mendiami seluruh pulau ini.

Sesuai dengan adat, –maka dalam setiap kampung, terdapat perwakilan marga (keret), serta satu dewan adat yang lalu membagi diri mereka dalam urusan legislatif, yudikatif dan eksekutif.

“Kalau bahasa negaranya saya ini bagian yudikatif. Dari urusan sengketa tanah sampai urusan rumah tangga. Semua bisa diselesaikan dengan adat. Kecuali jika para pihak bertikai tidak bisa lagi dimediasi baru dibawa ke pengadilan,” ungkap Constant.

Saat ini dia lebih banyak tinggal di Biak, selaku pengurus Dewan Adat Kankain Kakara Byak Supri Manggun (KKB SM).

Secara genelogis, penduduk di pulau ini adalah sub suku Biak-Numfor yang bermigrasi antar pulau dengan perahu-perahu tradisional mereka beberapa abad lalu. Diperkirakan antara abad X-XIV, terbagi dalam beberapa arus migrasi. Costant sebut nenek moyang mereka berasal dari Bonoi Barari, pedalaman timur Pulau Biak.

Sebagai komunitas maritim, mereka menggunakan bintang-bintang di langit sebagai panduan.

Sebelum menetap permanen di Padaidori, mereka sempat bermukim di Pulau Pakreki, karena tidak ada air lalu mereka pindah ke Pulau Mbromsi. Dari Mbromsi mereka mulai menyebar ke Pulau Padaidori yang letaknya berdekatan.

Perairan Padaidori sendiri dahulunya tempat mereka mencari ikan atau yang dalam bahasa setempat disebut Myos Raswan.

“Kami diajarkan nenek moyang jangan rebut tanah orang lain, jangan curi ikan, jangan rusak hutan. Kalau semua itu hilang, kita bukan lagi orang Padaidori,” jelas Buce Rumboryas (60), mantan kepala kampung (desa) Anobo.

“Prinsip kami di sini adalah kebersamaan. Tidak ada satu marga yang lebih tinggi dari yang lain, semua setara. Hak perempuan dan laki-laki pun setara.”

Karena itu sebutnya, di Padaidori tidak pernah ditemukan perselisihan yang sampai berakibat fatal. Jika ada persoalan, semua dibawa ke mananwir mnu (ketua adat kampung) dibicarakan duduk permasalahannya dan dicarikan solusinya.

Adat inilah yang menjadi fondasi bagi tata ruang di Padaidori. Lahan dikelola dengan pembagian menjadi: area hutan yang bisa kembali menjadi hutan lebat (karmgu), area hutan yang dikelola sebagai kebun secara berulang (mamyai), area kebun yang sedang dikelola (yaf), dan area permukiman (mnu).

Pembagian lahan wilayah itu dilakukan berdasarkan keret (marga). Batas-batas lahan antar marga itu disebut sebagai yawek. Di dalam lahan masing-masing keret masih dibagi lagi berdasarkan jumlah kepala keluarga yang ada.

Di Padaidori terdapat delapan keret yang bermukim,yaitu: Weyai, Rumabar, Rumboryas, Rumbino, Rumbewas, Rumbarar, Rumayauw, dan Rumaropen. Di tiap kampung setiap keret memiliki kepala marga yang disebut mananwir er/keret.

Untuk bidang pertanian, orang Padaidori mengenal lima jenis tanah us, ser, marbon, maper dan praf— sebuah bentuk traditional ecological knowledge yang sederhana namun sangat fungsional.

Kelima nama tanah itu bukan sekadar sebutan, tetapi representasi dari warna tanah itu sendiri, dengan tujuan utama menyesuaikan karakter tanah dengan kebutuhan bercocok tanam– ini mirip sintesa pengetahuan geologis, biologis, dan kimiawi, dan budaya konservasi yang patut diakui.

“Orang tua kami ajarkan: jangan tanam sembarangan. Tanah ini punya karakter, punya nyawa. Kalau kita jaga dia, dia kasih kita makan,” ungkap Buce. Dengan demikian kesuburan dan daya dukung lahan pun terjaga.

Dia bilang, ini bukan ilmu yang mereka pelajari di sekolah, melainkan warisan turun-temurun yang terus hidup dari ladang ke ladang, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip ekologisnya sederhana: tanam yang sesuai dengan tanah dan jangan menanam jenis tanaman yang tak cocok.

“Tanah putih di pinggir pantai disebut us, cocok untuk kelapa dan permukiman. Lalu ada tanah rawa hitam (ser) untuk mangrove dan tanam sagu, Di bagian tengah pulau, ada tanah merah (marbon) untuk singkong, ubi jalar (betatas). Lalu ada tanah coklat (maper) untuk keladi, dan pinang. dan terakhir ada tanah coklat kapur keputihan (praf) yang serbaguna —semua punya fungsinya sendiri-sendiri.”

Dari warna tanah itu, orang Padaidori mampu untuk membaca komposisi dasarnya—apakah tanah itu didominasi oleh pasir, lumpur, atau tanah liat. Dengan mengandalkan pengamatan tersebut, mereka menyusun pemahaman yang intuitif namun presisi tentang kesesuaian antara jenis tanah dan tanaman yang cocok ditanam di atasnya.

Dengan pembagian seperti itu pula, maka daratan Padaidori juga dipenuhi dengan tanaman buah-buahan seperti jambu air (inasem), jambu merah (amyu), buah nona (kandik), buah mangga (arwei), buah sukun (warem), matoa, sampai tanaman obat.

Kayu-kayu keras seperti kayu merbau atau kayu besi (kabui), bintanggur dan kayu sner, dapat dijumpai di Padaidori. Hutan di pulau ini pun dihuni satwa endemik, seperti kuskus, ketam kenari, jenis-jenis burung, temasuk yang khas seperti nuri hijau (mandar), hingga nuri merah kepala hitam (mankfir).

Kepulauan Padaido mengenal dua musim, angin timur (wampasi) yang ditandai dengan ombak laut yang tenang dan kemarau (dari April hingga Oktober), serta angin barat (wambraw) yang ditandai dengan ombak laut yang kencang dan musim hujan (dari Oktober hingga April). Ini digunakan sebagai kalender musim tanam bagi warga.

Hasil bumi yang mereka tanam biasanya dikonsumsi sendiri, perkecualiannya adalah komoditi seperti kopra, teripang, dan ikan yang biasa mereka jual di Pasar Bosnik, Biak Timur pada hari pasar. Gantinya mereka membeli beras, bumbu dapur, gula, kopi, hingga tembakau.

Sasisen: Ruang Laut yang Diatur Bersama

Jika di darat telah terdapat pengaturan ruang untuk bercocok tanam, di pesisir laut pun serupa. Di pesisir Padaidori terdapat praktik sasisen, yaitu bentuk perlindungan sekaligus pemanfaatan berkelanjutan di wilayah laut yang diwariskan secara turun-temurun.

Ada beberapa lokasi yang di sasisen secara permanen; tujuannya sebagai bank ikan atau tempat berpijah bagi ikan, teripang, lobster, perlindungan ekosistem terumbu karang dan lamun. Tetapi, beberapa lokasi ada juga yang bisa dibuka tutup untuk tujuan khusus.

Di batas area sasisen, biasanya diberi tanda larangan yang disebut orwarek yang menyatakan bahwa area tersebut adalah area dilindungi. Proses penentuan sasisen melibatkan seluruh elemen dan komunitas, dari tokoh adat, pemerintah kampung, hingga gereja, atau yang disebut sebagai tiga tungku.

Pada saat sasisen di buka, digelar upacara adat dan doa bersama yang diikuti seluruh komunitas.

“Pendeta doa, kepala desa hadir, mananwir bicara. Saat itu tanda-tanda orwarek di lepas dan masyarakat siapkan proses selanjutnya yaitu snap mor (menombak ikan),” jelas Constant.

Di Padaidori, kawasan pesisir terdapat area sasisen. Di Sasari dan Anobo misalnya, sasisen permanen ditetapkan dari batas tubir laut hingga jarak 300 meter. “Sampai batas ombak pecah,” sambungnya.

Di kawasan Telaga Waimuri dan Deredori, terdapat area yang khusus diperuntukkan bagi sasisen buka tutup jemaat gereja. Pada saat dibuka seluruh hasilnya diperuntukkan untuk donasi acara keagamaan, pembangunan gedung atau perbaikan sarana ibadah.

Selain area sasisen, terdapat area untuk mencari ikan. Semua warga boleh mencari ikan di sini. Biasanya mereka mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri, tetapi sebagian ada juga yang dijual ke pasar.

Meskipun secara kasat mata laut tampak sebagai ruang bebas, orang Padaidori punya aturan jelas soal siapa boleh menangkap ikan di mana.

“Kalau orang kampung sebelah mau cari ikan di sini, mereka harus izin dulu. Kalau tidak, itu bisa disebut mencuri,” ujar Eklisa Kafiar dari LMMA Indonesia, sebuah lembaga yang mendampingi masyarakat adat menyusun peraturan adat dan kampung di Padaidori.

“Dari batas pantai hingga 300 meter setelah tubir laut itu, milik masyarakat kampung. Di luar itu, barulah wilayah yang bisa diakses antar kampung,” sebut Constant. Bagi para pelanggar akan dikenai sanksi, mulai dari teguran, denda, hingga pengusiran.

Peraturan Kampung: Menulis Ulang Kesepakatan Lisan

Dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa lembaga seperti LMMA Indonesia, BRWA, dan WGII mendampingi masyarakat untuk menuliskan kembali aturan-aturan lisan adat menjadi dokumen tertulis.

Dokumen itu lalu disahkan menjadi Peraturan Adat tentang Pengelolaan Sumber Daya alam Darat, Pesisir dan Laut yang disahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kampung menjadi Peraturan Bersama Kepala Kampung (Perkam).

“Masyarakat adat Sup Mnuk An Nobo Padaido secara lisan memiliki aturan adat tidak tertulis sejak keberadaan nenek moyang mereka untuk mengelola sumber daya alam, salah satunya sasisen,” ungkap Eklisa.

“Jika dulu cuma cerita mulut ke mulut, sekarang kami bantu tulis, cetak, dan sebarluaskan,” lanjutnya.

Isi dari peraturan ini sangat kontekstual. Misalnya, larangan membalik batu saat bameti (mencari ikan di saat surut) yang bisa menghancurkan rumah ikan. Atau aturan lain tentang menangkap ikan, teripang, udang di kawasan soren (batas laut dalam), hingga larangan rusak karang di area bosen (daerah pesisir berkarang).

“Filosofi kami, tanah dan laut itu tempat kami makan dan hidup. Kalau rusak, kami mati,” ungkap Constant. “Jika ada yang curi ikan di tempat sasisen, apalagi pakai bom atau kompresor, kami bisa usir dari kampung.”

Aturan ini juga mencakup larangan di darat, seperti larangan tebang pohon kecil, larangan merusak mangrove, dan beberapa aturan lainnya yang terkait praktik pengelolaan lahan.

“Kami dulu sempat kesulitan meyakinkan masyarakat soal pentingnya aturan adat dan sasisen. Tapi begitu mereka melihat banyak karang yang rusak, dan tangkapan ikan berkurang. Sekarang mereka sadar pentingnya aturan adat yang tertulis,” jelas Eklisa.

Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Namun, sistem adat yang kokoh ini kini diuji. Dalam dua tahun terakhir, masyarakat Padaidori menghadapi tekanan besar dari kapal-kapal tangkap dari luar.

Padahal, pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 telah menetapkan Kepulauan Padaido sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional dengan menetapkan Taman Wisata Perairan (TWP) di perairan Kepulauan Padaido dan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan TWP Kepulauan Padaido 2014-2034.

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Coremap II-LIPI (2006, 2007, 2009), 52% dari tutupan dan kondisi terumbu karang di Pulau Padaidori tergolong baik. Habitat ini adalah tempat ideal untu ikan-ikan karang seperti kerapu, kakap, lencam, kurisi, ekor kuning, baronang, ikan kakatua, hingga pakol. Sekarang kondisinya mulai tampak berubah.

“Kapal dari luar, banyak yang masuk menyelinap malam-malam. Mereka pakai kompresor, lampu senter, dan alat tangkap modern. Mereka ambil ikan hias, tangkap hiu, potong siripnya, buang tubuhnya ke laut. Itu mencemari laut kami,” ungkap Constant dengan geram.

Bahkan pada tahun 2023–2024 menurut catatan TWP Padaido dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Biak ada 162 kapal yang beroperasi di sekitar perairan Kepulauan Padaido, banyak di antaranya mengambil ikan di wilayah adat.

“Meskipun mereka tidak menangkap ikan secara langsung di wilayah adat, tetapi mereka pakai cara-cara licik, untuk menggiring ikan dari wilayah adat,” sebut Eklisa.

Yang dia maksud adalah adalah kapal-kapal yang menggunakan lampu untuk menarik ikan keluar dari area sasisen dan kawasan tangkapan tradisional masyarakat adat, kemudian ditangkap di luar kawasan itu. Biasanya mereka beroperasi saat sore menjalang malam, saat warga tidak beraktivitas di laut.

Pengelabuan semacam ini jelas dilakukan untuk mencurangi hukum adat—menjadikan pelaku seolah-olah tidak melanggar aturan adat. Padahal secara substansi mereka tetap merampas hak pengelolaan masyarakat atas sumber daya lautnya.

Permasalahan pencurian ikan-ikan oleh armada komersial ini saat ini cukup meresahkan. Meski, patroli dan pengawasan laut telah dilakukan oleh warga secara swadaya. Tapi laut terbentang luas, dan masyarakat pun punya keterbatasan.

“Kami sudah buat aturan. Tapi sekarang, laut kami sering dimasuki orang luar yang pakai bom dan kompresor. Kami bisa tegur, tapi kami butuh kekuatan hukum. Kami harap Negara bisa bantu kami jaga laut ini. Ini model pencurian dengan cara-cara licik,” lanjut Constant

Tantangan penangkapan ikan-ikan di wilayah adat kedepannya perlu diselesaikan. Negara perlu hadir untuk membantu masyarakat yang telah berkomitmen untuk melindungi wilayah ruang hidupnya.

Di tengah gelombang besar perubahan dan tantangan ini, masyarakat Padaidori ternyata punya prinsip. Mereka hanya ingin hidup cukup—di tanah yang mereka kenal, di laut yang mereka jaga. Mereka ingin alam tetap lestari terjaga.

“Kami ini orang pulau, kami tahu bagaimana menjaga alam supaya anak cucu kami bisa tetap hidup,” tutupnya.

Artikel ini hasil kerjasama antara Mongabay Indonesia dengan WGII dan LMMA Indonesia

Referensi:

Susilowati, H. Rinardi, A. Rumbekwan, I. Ali, and R. J. Amaruli, (2025). The Maritime Cultural Ecology of the Biak People: A Historical Study of the Sowek Region, Supiori Regency, Papua. Jurnal Sejarah Citra Lekha, vol. 9, no. 2, pp. 179-185, Jan. 2025. https://doi.org/10.14710/jscl.v9i2.68518

Usmany, D. P., Pelayaran Orang Biak Numfor Sebelum Abad 19 Suatu Tinjauan Sejarah Maritim. (2014) Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua, Jnana Budaya Volume 19, Nomor 2, Agustus 2014 (199 – 216)

*****

Foto utama: Seorang penyelam tradisional Padaidori dengan masker selamnya. Foto: Donny Iqbal/Mongabay Indonesia

Cerita dari Auki: Pulau Kecil, Mitigasi Bencana dan Tantangan Kelola Alam