- Tak ada lagi kepastian kapan datang musim kemarau dan penghujan. Cuaca ekstrem pun tejadi di beberapa titik di Indonesia, tak terkecuali di Jabodetabek.

- Hujan di musim kemarau beberapa bulan belakangan membuat beberapa titik mengalami banjir tinggi. Kerugian ekonomi dan sosial pun mencapai triliunan rupiah.

- Riset BRIN menyebut penurunan muka tanah menjadi penyumbang terbesar risiko banjir. Hal lainnya disebabkan alih fungsi lahan, kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem.

- Sejak masa kolonial, Jakarta memiliki kerentanan terhadap bencana banjir. Sayangnya dari masa itu hingga saat ini penanganan banjir masih bersifat reaktif.

Banjir Jakarta tak lagi mengenal siklus lima tahunan. Saat hujan deras turun hanya dalam hitungan jam saja, sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tergenang oleh banjir. Kondisi ini tercermin dari berbagai kejadian banjir yang terjadi hanya dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir.

Pada 29 Januari 2025 lalu, banjir menggenangi sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur dengan ketinggian antara 30 hingga 100 sentimeter. Kejadian ini berulang, bahkan ketika musim kemarau tiba. BNPB memperkirakan total nilai kerugian bencana banjir Jabodetabek pada awal tahun 2025 lalu mencapai Rp 1,6 Triliun. Baik dari kerugian ekonomi, infrastruktur hingga kehidupan masyarakat daerah terdampak.

Riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebutkan ada empat penyebab banjir di Jabodetabek. Yakni, penurunan muka air tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut hingga cuaca ekstrem.

“Penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek adalah penurunan muka tanah, yang berkontribusi hingga 145% terhadap peningkatan risiko banjir,” ujar peneliti ahli madya dari Pusat Peneliti Ahli Madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yus Budiono.

Penataan kota yang tak pernah serius dilakukan oleh pemerintah menjadi deret risiko bencana yang akan terus berulang, bahkan sejak masa kolonial. Krisis iklim dengan peningkatan fenomena cuaca ekstrem dalam satu dekade terakhir menjadi risiko tambahan. Lalu seperti apa kejadian bencana banjir di Jakarta dari masa ke masa?

1. Sejarah banjir di Jakarta

Kawasan Batavia (saat ini Jakarta) memiliki topografi yang relatif rendah dan landai sehingga wilayah ini rawan banjir. Apalagi, ada 13 sungai yang berada di wilayah ini dan bermuara di Teluk Jakarta.

Pada 1918, Jurnal Sejarah dan Budaya (Damayanti, 2020) menyebutkan Batavia mengalami bencana banjir besar yang merendam hampir seluruh wilayah kota. Kampung-kampung di kawasan Weltevreden (saat ini Jakarta pusat) turut terdampak. Para penduduk pun mengungsi. Banjir ini juga menyebabkan lumpuhnya berbagai fasilitas kota, termasuk sistem transportasi trem listrik.

Banjir Jakarta kian sering terjadi pada masa Gubernur Daendels tahun 1892 karena curah hujan yang tinggi. Ini kali pertama disebut siklus lima tahunan banjir Jakarta. Hal ini karena Jakarta selalu menjadi langganan banjir. Misalnya pada 1895, 1899, dan 1904. Bahkan, pada 1909, banjir telah mencapai kawasan Batavia tengah atau Weltevreden.

Baca juga: Masalah banjir juga terjadi di wilayah Indonesia, termasuk Pegunungan Papua

2. Perkembangan tata ruang Kota Batavia

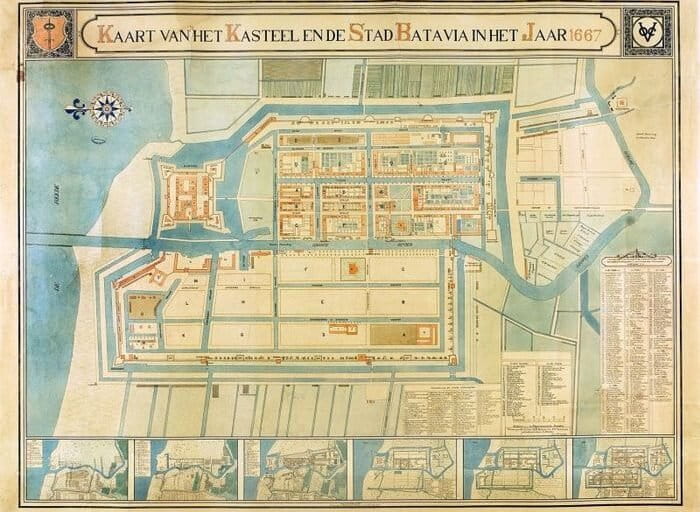

Pada masa Gubernur J.P. Coen, wilayah Oud Batavia (kini, Kota Tua) dikelilingi oleh tembok dan banyak kanal untuk mencegah serangan mendadak dari Kesultanan Banten. Pembangunan kanal ini meluruskan aliran Sungai Ciliwung yang membelah kota menjadi dua, yaitu Batavia Barat dan Batavia Timur. Kemudian, penggalian kanal berbentuk kotak-kota (grid) yang memisahkan Balai Kota dan Gereja Baru dari pemukiman penduduk.

Pada 1622, dibangun kanal-kanal yang mengelilingi kawasan hunian penduduk. Kanal yang paling timur dan selatan bernama Tayolingracht yang difungsikan sebagai batas pertahanan paling luar karena memiliki diameter yang lebar dan paling dalam.

Dari ilustrasi di atas, tampak bahwa kanal di Batavia sejak awal memang dirancang dengan model grid (kotak-kotak) yang bertujuan untuk memisahkan berbagai etnis yang tinggal di dalam kota. Kanal-kanal tersebut saling terhubung dengan jembatan.

Baca juga: Tata Ruang dan Regulasi Menjadi Penyebab dari Banjir Jakarta

3. Kanalisasi bukan solusi

Meski pembangunan Oud Batavia (Kota Tua, saat ini) memiliki perencanaan yang matang agar menyerupai kota-kota di Belanda, tapi ternyata itu tidak cocok untuk kawasan tropis. Pasalnya, Batavia berada di wilayah dataran rendah yang dikelilingi rawa serta beriklim tropis.

Kanal-kanal yang ada malahan dipenuhi lumpur, kotoran, dan sampah. Sehingga mengalami sedimentasi yang menghambat aliran air. Selain itu, keberadaan rawa-rawa di sekitar kota memperparah penyebaran penyakit seperti malaria dan penyakit lainnya.

Perbaikan kanal dilakukan cenderung reaktif, belum menyentuh akar persoalan tata ruang yang eksploitatif dan berorientasi pada kepentingan kolonial. Pemerintah Hindia Belanda juga mulai untuk mencari solusi, mulai dari memperbaiki pembuangan air, memperbaiki sarana pengolahan air limbah kotoran, penyediaan air bersih untuk mandi, minum, dan MCK, hingga gagasan untuk membangun Kanal Banjir Barat pada 1922.

Sebagian besar perencanaan tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologis maupun kesehatan publik, sehingga permasalahan banjir tetap berulang. Melalui penelusuran sejarah perencanaan kota Batavia, terlihat bahwa warisan tata ruang kolonial berkontribusi terhadap kerentanan banjir Jakarta hingga hari ini. Pemahaman ini menjadi penting sebagai landasan berpikir dalam merumuskan solusi berbasis sejarah dan ekologis di masa kini.

4. Puluhan dekade berselang, Jakarta masih banjir

Kondisi tata ruang perkotaan Jakarta kini tak jauh berbeda dengan tata ruang perkotaan Batavia kala itu. Banyak proyek pembangunan serampangan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, ekosistem mangrove di pesisir Jakarta yang berfungsi sebagai benteng penghalang abrasi justru rusak karena penebangan liar.

Bahkan, sejumlah kawasan resapan air telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Peneliti tata kota menilai untuk mengatasi bencana banjir berulang, penataan ruang, pengendalian dan pengembalian fungsi penyimpanan air dalam tiap bentang alam harus menjadi perhatian semua pihak. Eksploitasi penggunaan air tanah yang tidak resmi dan berlebihan ini memicu terjadinya penurunan permukaan tanah dan memperparah terjadinya bencana banjir.

Tak hanya itu, fenomena alam krisis iklim kian membuat kejadian bencana semakin dekat. Cuaca ekstrem kian sering terjadi, bencana silih berganti, dan kebijakan bak pemadam kebakaran. Masyarakat pun berupaya tangguh dan beradaptasi dengan bencana.

*Daffa Ulhaq merupakan mahasiswa Ilmu Sejarah di Universita Indonesia. Daffa aktif sebagai jurnalis dan aktivis muda di Generasi Setara yang memiliki minat pada isu pendidikan, gender, dan lingkungan.