- Leptophryne cruentata, atau katak merah, hanya ditemukan di kawasan TN Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak dengan jumlah populasi diperkirakan kurang dari 500 individu. Ancaman utama meliputi penyakit jamur chytrid, aktivitas wisata, krisis iklim dan risiko bencana alam seperti letusan gunung.

- Melalui pendirian Herpetological Conservation Breeding Laboratory (HCBL), tim Prof. Mirza Dikari Kusrini dari IPB University mengembangkan penangkaran konservatif untuk membentuk assurance colony sebagai cadangan populasi jika habitat alami rusak. Program ini mencakup pendekatan laboratorium (ex-situ) dan lapangan (in-situ).

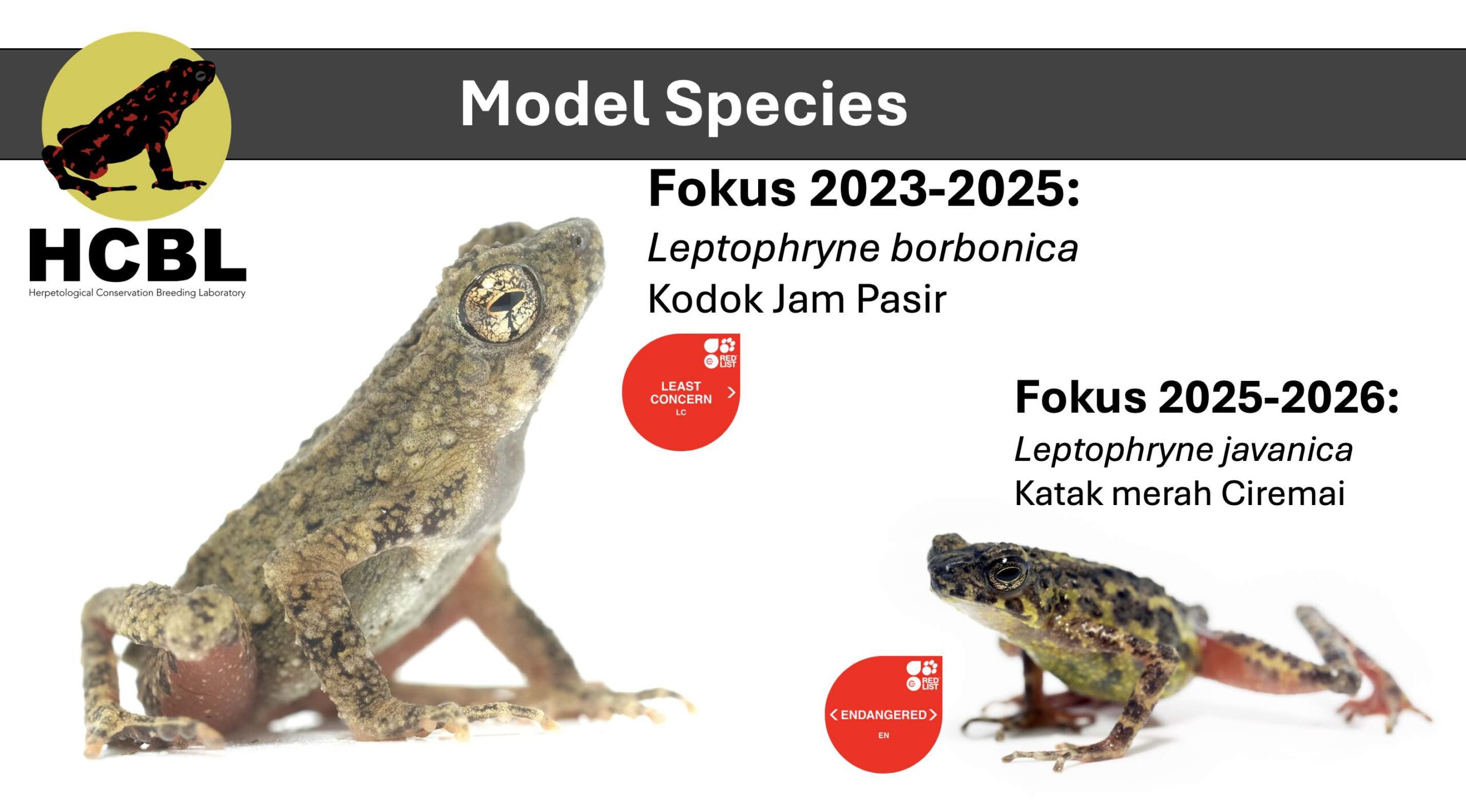

- Sebelum menangani cruentata, tim menggunakan Leptophryne borbonica sebagai spesies model karena sebaran yang lebih luas dan status konservasi yang tidak terlalu kritis, untuk mengurangi risiko kegagalan.

- Proses habituasi di laboratorium memerlukan perjuangan dan melewati tantangan: mulai dari penularan penyakit, kesalahan dalam desain terarium, kegagalan pemijahan, hingga pentingnya meniru kondisi alam untuk memicu reproduksi.

Di balik dinding laboratorium sunyi di kaki Gunung Gede Pangrango, sekelompok ilmuwan tengah berjuang menyelamatkan satu spesies mungil yang nyaris terlupakan: katak merah (Leptophryne cruentata). Hewan kecil berwarna gelap dengan semburat merah di punggungnya ini hanya berukuran kurang dari 3 cm.

Meski kecil, eksistensi katak ini menyimpan cerita panjang tentang konservasi dan dedikasi ilmiah tanpa henti. Leptophryne cruentata adalah satu-satunya spesies amfibi di Indonesia yang berstatus dilindungi secara resmi. Jumlah penelitiannya pun masih sangat terbatas

Salah satu tokoh utama di balik upaya penyelamatan ini adalah Prof. Dr. Ir. Mirza Dikari Kusrini, M.Si, yang merupakan Guru Besar Ekologi dan Konservasi Herpetofauna IPB University. Beliau yang akrab disapa dengan panggilan ‘Prof. Miki’ dalam wawancara bersama Mongabay di sebuah episode Bincang Alam yang diselenggarakan pada 9 Juli 2025 bertajuk ‘Katak Merah yang Sensitif Cahaya Terancam Punah, Bagaimana Konservasinya?’

Beliau membagikan perjalanan risetnya yang penuh dinamika. Lewat kerja-kerja ilmiah seperti yang dilakukan Prof. Mirza dan tim, perhatian publik terhadap satwa kecil seperti katak merah semakin besar.

Mongabay: Prof. Miki, anda dikenal sebagai ahli herpetofauna. Apa yang membuat Anda tertarik pada dunia katak dan amfibi?

Mirza Dikari Kusrini: Ketertarikan saya bermula dari pengalaman pribadi. Ayah saya dulu pengumpul katak untuk keperluan konsumsi dan ekspor. Dari kecil saya sering melihat proses itu. Ketika saya menempuh studi S3 tahun 2001–2005, saya sadar belum banyak penelitian soal katak konsumsi di Indonesia. Karena itulah saya memutuskan untuk fokus pada bidang ini.

Mongabay: Orang awam masih sering bertaanya, apa perbedaan antara kodok dan katak?

Mirza Dikari Kusrini: Secara umum sering membedakan “kodok” dan “katak” berdasarkan ciri fisik, seperti ukuran tubuh, tekstur kulit, dan bentuk tubuh. Namun, saya tidak sepenuhnya menggunakan pembagian ini karena tidak selalu akurat. Contohnya, spesies Leptophryne cruentata yang termasuk kodok sejati (Bufonidae), justru memiliki tubuh ramping dan bintil yang tidak menonjol. Bagi saya, penggunaan istilah “kodok” atau “katak” bisa disesuaikan, asalkan konsisten.

Mongabay: Bisa dijelaskan seperti apa katak merah (Leptophryne cruentata) itu, sepenting apa keberadaannya?

Mirza Dikari Kusrini: Katak merah, atau bleeding toad dalam bahasa Inggris ini berasal dari julukan yang muncul karena warna tubuhnya yang gelap dengan semburat merah di punggung. Namun, pewarnaannya bervariasi.

Ada yang kemerahan, kehijauan, hingga kehitaman, dan ukuran tubuhnya sangat kecil, kurang dari 3 cm. Mereka aktif terutama di malam hari, tetapi bisa ditemukan juga di siang hari di lokasi lembap seperti dinding batu dekat air terjun.

Spesies ini hanya ditemukan di dua lokasi di Jawa Barat: Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak. Katak merah ini adalah satu dari sekitar 400 spesies amfibi di Indonesia, dan satu-satunya yang dilindungi.

Sayangnya, penelitian tentang amfibi masih sangat sedikit, apalagi yang fokus pada satu spesies saja. Spesies ini satu-satunya yang dilindungi di Indonesia, dan masuk kategori Critically Endangered menurut daftar merah IUCN, yaitu tingkat ancaman tertinggi sebelum punah. Status ini penting untuk jadi acuan fokus konservasi.

Penelitiannya masih terbatas. Hingga kini, hanya ada 19 penelitian tentang spesies ini, semoga bertambah karen kini ada mahasiswa saya yang sedang melakukan penelitian.

Mongabay: Apa yang jadi ancaman bagi Leptophryne cruentata di habitatnya?

Mirza Dikari Kusrini: Populasi katak merah ini sangat kecil, diperkirakan kurang dari 500 individu, dan hanya ditemukan di dua lokasi: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak, dengan populasi terbesar yang ditemukan di Gunung Gede Pangrango.

Hasil penelitian mahasiswa S3, Rizky Tohir, selama 1,5 tahun penelitiannya menunjukkan ada beberapa kantong populasi baru, sehingga jumlahnya diperkirakan sudah lebih dari 200. Namun, karena habitatnya di satu gunung yang aktif, ancaman letusan bisa memusnahkan seluruh populasi.

Belum lagi, habitat katak ini juga sering dikunjungi wisatawan, terutama di sekitar air terjun, yang bisa mengganggu keberadaannya. Ancaman lainnya adalah penyakit jamur chytridiomycosis.

Kita mengetahui populasi katak Leptophryne cruentata menurun dari data jangka panjang di Gunung Gede Pangrango. Pada 1960-an, Pak Lim dari LIPI, yang saat itu tercatat mewakili University of Queensland, mengumpulkan data selama empat tahun mengenai spesies amfibi di jalur Cibodas. Data itu menjadi dasar bagi tim kami pada 2006–2010 untuk melakukan survei ulang di lokasi yang sama. Hasilnya, populasi L. cruentata yang dulunya terbanyak kedua kini justru menjadi paling sedikit, bahkan menghilang di beberapa titik.

Grafik populasi menunjukkan penurunan di ketinggian tertentu, kemungkinan akibat perubahan iklim yang mendorong spesies berpindah tempat.

Selain itu, kami menemukan adanya infeksi jamur chytridiomycosis (Batrachochytrium dendrobatidis), yang menyerang kulit katak dan mengganggu sistem pernapasan, berpotensi menyebabkan kematian. Meskipun sempat ada penurunan drastis, populasi masih bertahan.

Mongabay: Leptophryne cruentata sempat dinyatakan hilang pada tahun 1990-an oleh Prof. Joko Iskandar dari ITB. Secara ilmiah, bagaimana sebenarnya mekanisme hingga suatu spesies bisa dinyatakan hilang?

Mirza Dikari Kusrini: Suatu spesies biasanya dinyatakan hilang ketika telah dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan di habitat alaminya. Pada tahun 1990-an, Profesor Joko Iskandar menyatakan bahwa katak merah (Leptophryne cruentata) kemungkinan telah hilang. Salah satu dugaan penyebabnya adalah letusan Gunung Galunggung.

Saat itu, abu letusan terbawa angin hingga ke wilayah lain. Meskipun Gunung Galunggung cukup jauh dari lokasi habitat katak ini, partikel abu dan pasir yang terbawa angin dapat menyelimuti area tersebut, membuatnya menjadi lebih gelap dan tidak kondusif bagi kehidupan katak.

Namun, saya pribadi tidak sepenuhnya setuju dengan penjelasan tersebut. Letusan gunung bisa saja menjadi salah satu faktor, tetapi hilangnya suatu spesies biasanya tidak disebabkan oleh satu hal saja. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

Misalnya, L. cruentata ini adalah spesies kecil, tidak dikonsumsi, tidak diperdagangkan, dan bukan pula hewan peliharaan yang populer. Habitatnya pun berada dalam kawasan taman nasional yang relatif aman. Gangguan dari aktivitas manusia seperti bermain di sekitar air terjun juga tidak terlalu signifikan, dan pengelolaan sampah di area tersebut cukup baik, sehingga risiko dari aspek tersebut tergolong rendah.

Yang perlu diperhatikan adalah rentang waktu antara data awal dari tahun 1960-an hingga 2020-an, sekitar 60 tahun. Populasi spesies di alam liar bersifat dinamis. Ketika Prof. Joko menyatakan spesies ini hilang, bisa jadi saat itu belum dilakukan monitoring secara intensif. Mungkin pencarian hanya terbatas di jalur-jalur yang biasa dilalui, seperti di sekitar Curug Cibeureum, di mana dulu spesies ini dilaporkan sering ditemukan, namun saat itu tidak berhasil dijumpai kembali.

Saat saya mulai melakukan penelitian pada tahun 2007, kami akhirnya berhasil menemukan kembali spesies ini, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Penemuan ini pun terjadi karena kami secara tidak sengaja menemukan mikrohabitatnya. Ini menunjukkan bahwa populasinya memang mengalami penurunan. Dugaan saya saat itu adalah kemungkinan penurunan ini berkaitan dengan infeksi chytrid (chytridiomycosis).

Saya menduga Leptophryne cruentata ini termasuk dalam kelompok yang berhasil bertahan dan membangun kembali populasinya, meskipun dalam jumlah kecil. Selain itu, saya juga mengamati perilaku spesies ini di alam.

Hal yang menarik, Leptophryne kadang-kadang ditemukan di area yang terkena paparan sinar matahari langsung. Meski hanya sebentar, paparan panas dari sinar matahari tersebut kemungkinan cukup untuk membantu membunuh jamur chytrid di permukaan kulit mereka. Perilaku ini mungkin menjadi salah satu faktor yang membantu mereka bertahan hidup dari infeksi.

Mongabay: Genus Leptophryne, memiliki tiga spesies utama: L. cruentata, L. javanica, dan L. borbonica. Di antara ketiganya, L. borbonica memiliki sebaran paling luas seperti di Sumatera dan Kalimantan dan hutan-hutan dataran rendah. Bisa dijelaskan upaya konservasi yang dilakukan untuk tiap-tiap spesies katak ini?

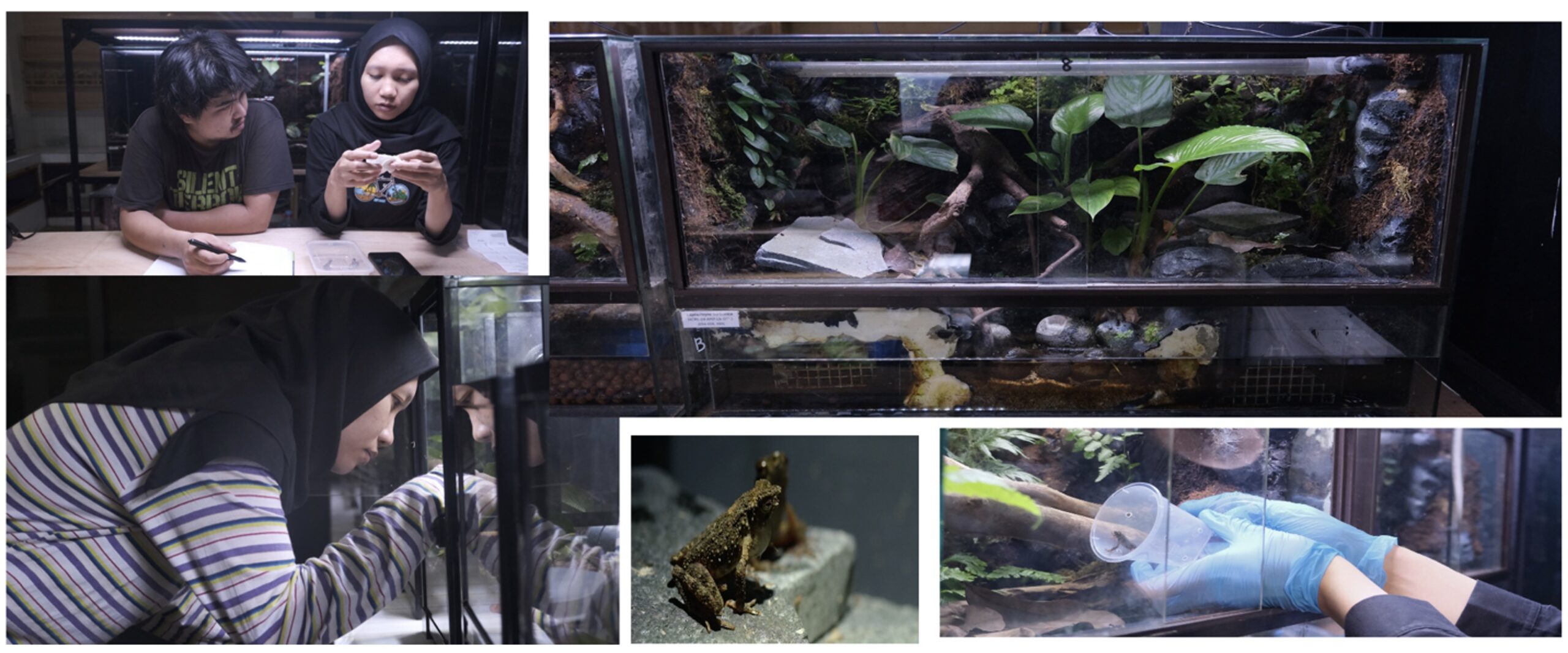

Mirza Dikari Kusrini: Sebagai langkah konservasi, kami mendirikan Herpetological Conservation Breeding Laboratory (HCBL) di bawah Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata untuk melakukan penangkaran konservatif.

Tujuannya membentuk koloni cadangan (assurance colony) di luar habitat alami, sebagai antisipasi jika habitat aslinya rusak. Sehingga kalau misalkan ada apa-apa dengan gunungnya dan habitatnya, kita masih punya. Jadi nanti kalau udah aman kita bisa lepaskan lagi. Jadi penelitiannya untuk pengolahan juga penangkaran.

Sebenarnya ini hal yang dilakukan juga oleh Taman Safari dan kami memang selama beberapa tahun ini banyak berdiskusi dengan mereka. Jadi HCBL ini selain untuk L. cruentata tapi juga untuk spesies terancam punah lainnya dan juga meningkatkan kapasitas SDM, jadi mahasiswa juga bisa belajar disitu.

Berbeda dengan Taman Safari yang langsung menggunakan Leptophryne cruentata, kami memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Kami memulainya dengan menggunakan spesies model terlebih dahulu. Spesies pertama yang kami gunakan adalah Leptophryne borbonica, yang masih satu genus dan satu keluarga dengan L. cruentata.

Setelah kami berhasil melakukan penangkaran terhadap L. borbonica, mulai dari proses perkawinan, bertelur, hingga telur berkembang menjadi individu yang telah mengalami metamorfosis, keberhasilan ini menjadi langkah awal yang penting bagi kami.

Untuk kedepannya, kami berencana untuk melanjutkan upaya ini dengan Leptophryne javanica, khususnya populasi yang berasal dari kawasan Ciremai pada bulan Agustus hingga 2026 nanti.

Setelah tahapan tersebut selesai dan berjalan dengan baik, barulah kami akan memulai upaya konservasi dengan Leptophryne cruentata. Penelitian ini tidak hanya difokuskan pada konservasi ex-situ (di luar habitat alami, seperti di laboratorium), tetapi juga mencakup pendekatan in-situ, yaitu konservasi langsung di habitat alaminya.

Mongabay: Perbedaan seperti apa saja yang ada diantara tiga spesies ini?

Mirza Dikari Kusrini: Untuk yang L. Borbonica agak berbeda, karena Borbonica itu biasanya dari dataran terendah, paling tinggi itu mungkin sekitar 600 atau 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian L. Borbonica itu, yang pasti mereka semuanya senangnya di hutan, dan semak-semak.

Kemudian L. Borbonica ini yang khasnya adalah ada seperti jam pasir di bagian punggungnya. Makanya di Bahasa Indonesia suka dibilang sebagai ‘kodok jam pasir.’ Umumnya sama, kecil, tapi kita akan tahu akan beda sekali antara L. borbonica dengan L. cruentata dan L. javanica.

Nah, yang menjadi masalah memang yang Leptophryne javanica. Jadi, ketika L. javanica ditemukan, pertama di daerah sekitar Gunung Slamet, kemudian daerah Ciremai, yang ditemukan rekan-rekan di BRIN seperti Bu Buni, kemudian Pak Amir, secara penampakan mirip sekali.

Hanya saja L. javanica ini jarang yang punya semburat merah. Jadi dia lebih banyak kuning atau hijau begitu di bagian punggungnya. Sementara kalau yang di Jawa Barat, L. cruentata banyak merah.

Ketika dilihat dari audionya, ada sedikit perbedaan, dan kemudian dilakukan juga penelitian yang lebih dalam dengan genetik (catatan: perbedaan kromosom DNA di atas 2% dianggap sebagai spesies berbeda). Sehingga diputuskan yang di Gunung Slamet dan Gunung Ciremai bukan L. cruentata, tapi L. javanica.

Mongabay: Seperti apa proses conservation breeding ini dijalankan di lab HCBL?

Mirza Dikari Kusrini: Ada beberapa tahapan penting yang kami terapkan.

Pertama, setiap individu yang masuk ke laboratorium melalui proses sterilisasi untuk mencegah kontaminasi penyakit. Selanjutnya, kami berupaya menginduksi agar katak-katak tersebut bersedia kawin, salah satunya dengan membangun rain chamber yang mensimulasikan kondisi alami saat musim hujan.

Setelah proses perkawinan berhasil, kami memastikan bahwa telur yang dihasilkan dapat berkembang dengan baik dan tidak mengalami kematian akibat infeksi jamur atau faktor lainnya.

Kami juga mempelajari bagaimana memberikan pakan yang tepat, sebisa mungkin mendekati jenis makanan alaminya di habitat asli.

Mongabay: Apa yang jadi pembelajaran selama ini di Lab HCBL, apa yang terus ditingkatkan?

Mirza Dikari Kusrini: Saat mengambil katak dari alam, kita tidak langsung meletakkannya di terarium besar, kita cek dulu bagaimana kesehatannya. Apakah misalnya mereka ada cacingnya, kami diagnostik kotorannya. Kami kerjasama dengan dokter hewan untuk melakukan pengecekan ini. Setelah proses itu baru dimasukkan ke terarium.

Ada satu pelajaran menarik. Dulu kesalahan kami adalah bikin terarium yang sangat cantik sekali, yang seperti di alam. Waktu itu kita berpikir bahwa ini katak yang ada di air terjun, jadi airnya harus banyak dan fase keringnya itu tidak banyak. Ternyata kemudian mereka kena jamur, lalu mati.

Setelah itu kami kembali ke alam, pelajari perilakunya. Ternyata katak ini kadang masuk di belakang air terjun, tetapi juga sering berada di tempat kering. Sehingga akhirnya kami ganti lagi model terariumnya.

Hal lain seperti L. borbonica yang diambil dari Bodogol di TN Gunung Gede Pangrango, di sana udaranya dingin. Sehingga kita memastikan lab-nya juga harus dingin. Kemudian airnya juga harus dingin, Sehingga kami rancang untuk punya sistem air sendiri, di mana airnya ketika masuk ke dalam terariumnya itu, suhunya harus dingin, tidak panas.

Kami juga belajar untuk memisahkan individu dalam terarium kecil, sehingga mudah unutk dibersihkan. Ini menghindari kalau ada yang sakit, kalau digabung semua, satu sakit semua bisa mati. Nah, setelah beberapa bulan tidak ada yang mati, ‘Oh ini sudah aman.’ Baru kami mulai merencanakan mengawinkan mereka.

Ketika pertama di awal juga, “Ini kok udah digabung, gak mau kawin.” Ternyata harus ada trigger-nya. Jadi ternyata katak ketika ada bunyi hujan mereka akan kawin. Ini ternyata berhasil, spesies ini bersifat amplexus.

Hal-hal seperti itu, jadi tantangannya, masih banyak lagi. Kami banyak belajar, catat dan pelajari untuk memastikan kesalahan yang pernah dibuat. Kami mulai L. borbonica dulu, yang least concern, jadi pembelajarannya terus membaik.

*****