- Masyarakat sipil mengawasi proses revisi Undang-undang (UU) Nomor 41/1999 tentang Kehutanan supaya lebih berkeadilan dan inklusif. Selama ini, mereka nilai pemerintah kerap sewenang-wenang dalam menggunakan regulasi ini dan merugikan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

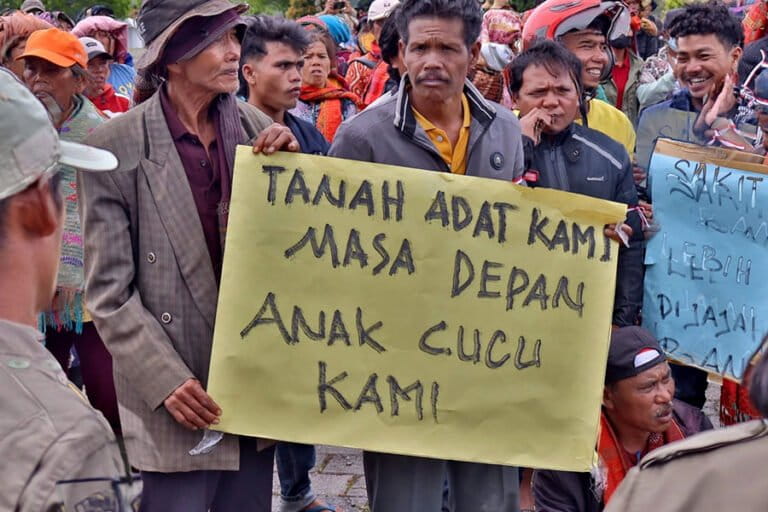

- Ahmad Syukri, dari Link-AR Borneo, mengatakan, masyarakat adat di kalimantan kerap tersingkir oleh kebijakan penetapan kawasan hutan konservasi hingga taman nasional di wilayahnya. Padahal, mereka telah ratusan tahun hidup harmonis dengan hutan.

- Revisi UU Kehutanan bisa jadi cara mengurangi kesewenang-wenangan negara seperti yang terlihat di berbagai daerah. Dessy Eko Prayitno, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan, UU kehutanan harus mengedepankan aspek keterbukaan, mulai dari penetapan batasan wilayah hutan, sampai pemberian izin-izin usaha yang terkait dengan hutan. Masyarakat harus bisa berpartisipasi sepenuhnya.

- Riyono, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menyatakan revisi ini tidak untuk mengakomodir kepentingan oligarki. Melainkan untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Masyarakat sipil mengawasi proses revisi Undang-undang (UU) Nomor 41/1999 tentang Kehutanan supaya lebih berkeadilan dan inklusif. Selama ini, mereka nilai pemerintah kerap sewenang-wenang dalam menggunakan regulasi ini dan merugikan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Ahmad Syukri, dari Link-AR Borneo, mengatakan, masyarakat adat di Kalimantan kerap tersingkir kebijakan penetapan kawasan hutan konservasi hingga taman nasional di wilayahnya. Padahal, mereka telah ratusan tahun hidup harmonis dengan hutan.

Misal, masyarakat adat di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemerintah Kalsel mengusulkan kawasan itu jadi Taman Nasional Meratus. Di sana tinggal Masyarakat Dayak sejak lama.

Sistem penguasaan dan pengelolaan hutan di Indonesia masih warisan Belanda. Karena itu, revisi UU Kehutanan harus menyeluruh dan melibatkan masyarakat adat dan masyarakat sipil.

“Apabila tetap dipertahankan dan tidak memiliki perbaikan undang-undang kehutanan kita, ada banyak sekali potensi-potensi pelanggaran HAM, bahkan termasuk lingkungan yang akan terjadi ke depannya,” katanya, dalam diskusi daring, awal Juni.

Kesewenangan pemerintah juga terjadi di Aceh. Pemerintah kerap melakukan tukar guling lahan pertanian masyarakat secara sepihak.

Afifuddin Acal, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, dalam diskusi itu mengatakan, pernah terjadi tukar guling lahan seluas 2.247 hektar secara sepihak oleh pemerintah di Kabupaten Aceh Besar.

Masyarakat baru tahu masalah itu sekitar 2015 setelah keluar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 103/MENLHK-II/2015 tentang Kawasan Hutan Dan Konservasi Perairan Aceh yang meningkat status lahan tersebut dari area penggunaan lain (APL) ke hutan lindung.

“Sama sekali masyarakat tidak mengetahui bahwa lahan mereka itu sudah ditukargulingkan,” katanya.

Konflik, katanya, terus terjadi hingga saat ini. Warga masih berkeras dan meminta kawasan itu kembali jadi APL dan yang tukar guling kembali jadi hutan lindung.

“Ini menjadi sangat rumit penyelesaiannya.”

Klaim sepihak status dan batas kawasan hutan itu sarat kepentingan. Salah satunya, supaya mudah melakukan alihfungsi lahan menjadi tambang di kawasan yang dulunya hutan lindung atau konservasi.

Analisis Walhi Aceh, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 86. K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Aceh, luas pertambangan di provinsi 5.751.868 hektar, meliputi 4.801.245 hektar pertambangan daratan dan 950.623 hektar pertambangan laut.

Dari luas pertambangan daratan itu, 52.89% atau 2.539.411 hektar merupakan kawasan hutan.

“Artinya di dalam kawasan hutan juga akan diperbolehkan untuk melakukan pertambangan meskipun memang ada harus mendapatkan berbagai proses perizinan yang lain.”

Berpihak pada korporasi

Salah satu alasan mengawal revisi UU Kehutanan ini ialah tekad mengikis keberpihakan pemerintah pada korporasi dalam tata kelola hutan. Selama ini, pemerintah mudah memberikan izin untuk bisnis di kawasan hutan. Timpang dengan keberpihakan pengelolaan oleh masyarakat.

Bahkan, saat ini, keberpihakan itu berkedok ‘program-program hijau’. Seperti masifnya pemberian izin hutan tanaman energi di Gorontalo untuk korporasi pembuat pelet kayu untuk bahan dasar biomassa. Sejauh ini ada empat korporasi yang sudah beroperasi dan enam korporasi yang sedang dalam proses perizinan.

Defri Sofyan, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Gorontalo, mengatakan, Gorontalo merupakan produsen pelet kayu terbesar di Indonesia. Sejak Oktober 2023-Juni 2024, ekspor pelet kayu mencapai 56.713 ton untuk Korea Selatan dan Jepang US$7,71 juta, setara 94% volume ekspor biomassa.

Sedang, Gorontalo mengalami deforestasi 33.492 hektar periode 2017-2022. Pertambangan menjadi pemicu utama dengan 85% dan perkebunan merupakan 15% sisanya.

“Kolonialisme iklim itu sangat nyata. Karena hutan di sini dibabat, tapi yang menikmati hasilnya adalah Korea Selatan dan Jepang,”katanya.

Serupa dengan yang terjadi di Maluku. Ode Zulkarnain Sahji Tihurua, dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Tanah (KORA) Maluku, menyebut, ruang hidup masyarakat di sana tidak lagi pemerintah pertimbangkan keberlangsungannya. Mereka terabaikan demi kepentingan ekonomi segelintir elit.

Padahal, masyarakat selama ini menjaga dan mengambil manfaat hutan untuk menyambung hidup secara komunal.

“Terkait dengan pengelolaan hutan di Maluku, penunjukan sampai penetapan kawasan hutan itu sudah dilakukan dari tahun 1980-an sampai 1990-an sebenarnya. Namun masyarakat itu hanya tahu, terutama yang di dekat kawasan taman nasional, yang disebut hutan negara itu adalah taman nasional.”

Masyarakat kaget ketika tahu lahan turun menurun masuk kawasan hutan, tanpa mereka tahu proses penetapannya. Proses penetapan hak pengusahaan hutan (HPH) 1970-1980 di provinsi yang kaya pulau-pulau kecil ini banyak menimbulkan masalah. Masuknya konsesi hutan tahun 2000-an untuk pertambangan mineral dan migas memperparah situasi.

Akibatnya, terjadi pembabatan hutan di bagian tengah pulau yang berdampak pada mengeringnya sungai-sungai di bagian pesisir. Masyarakat pun kesulitan air. Alam Maluku, katanya, jadi tidak seimbang, kering ketika panas, dan banjir ketika hujan.

“Muncul juga belakangan misalnya konsesi biomassa di Pulau Buru bagian utara. Itu, kan, datarannya sempit sekali, tapi seluruh dataran itu ditimpa dengan konsesi izin untuk hutan tanaman industri untuk kepentingan biomassa, yang luasnya tidak tanggung-tanggung 70.000 hektar.”

Begitu juga di Jambi. Oscar Anugrah, Direktur Walhi Jambi, mengatakan, pada 2011 Pemerintah Jambi memberikan izin pada perusahaan asal Korea Selatan untuk mengelola hutan tanaman industri (HTI) seluas 32.620 hektar di Kabupaten Merangin dan Sarolangun. Meski 18 desa menolak, mereka tetap beroperasi selama tiga tahun.

Dalam periode itu, mereka menggunduli 4.800 hektar hutan dan ingin menggantinya dengan pohon sengon. Dari target menanam 18.000 hektar sengon, perusahaan ini hanya menanam 64 hektar sampai 2021.

Perusahaan mengaku kehabisan modal pada 2024, hingga tidak bisa melanjutkan aktivitas. Setelah itu, mereka pergi begitu saja, meninggalkan hutan yang gundul, dan lahan itu beralih jadi tambang ilegal.

“Menurut pandangan kami, tambang ilegal yang terdapat di dalam konsesi itu, hari ini kurang lebih 1.300 hektare tambang emas ilegal.”

Masukan akademisi

Revisi UU Kehutanan bisa jadi cara mengurangi kesewenang-wenangan negara seperti yang terlihat di berbagai daerah. Dessy Eko Prayitno, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengatakan, UU kehutanan harus mengedepankan aspek keterbukaan, mulai dari penetapan batasan wilayah hutan, sampai pemberian izin-izin usaha yang terkait dengan hutan. Masyarakat harus bisa berpartisipasi sepenuhnya.

“Bukan hanya dalam konteks penetapan dan pengukuran dan penetapan kawasan hutan, tetapi juga termasuk dalam konteks nanti pemberian izin-izin konsesi maupun kerja sama pemanfaatan hutan untuk berbagai macam kegiatan,” katanya.

Setidaknya, terdapat tiga aspek dalam tata kelola dan pemanfaatan hutan. Yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Urusan kehutanan, ucapnya, merupakan urusan yang bersifat lintas sektor. Revisi UU nantinya harus memperkuat aspek koordinasi dari berbagai sektor, mulai dari pusat sampai daerah, dengan memenuhi tiga aspek di atas.

Andi Chairil Ichsan, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, mengatakan, selama ini ada ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sampai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Kewenangan masing-masing otoritas masih ambigu, sehingga transformasi kebijakan dari pusat ke daerah tidak berjalan mulus.

Revisi UU Kehutanan perlu kejelasan terminologi hutan, deforestasi, tanaman hutan, dan lainnya. “Termasuk juga mungkin terkait dengan terminologi-terminologi baru terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana adaptasi atau internalisasi energi di dalam, apa namanya, sistem pembangunan kehutanan, termasuk juga cadangan pangan.”

Riyono, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan, revisi ini tidak untuk mengakomodir kepentingan oligarki. Melainkan untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial bagi masyarakat.

“Keberpihakan kawan-kawan legislatif, terutama Komisi IV, itu adalah kepada kepentingan masyarakat. Ya, kalau tadi mungkin ada ‘apakah ini untuk kepentingan kapitalis atau oligarki atau kepentingan ekonomi’, kami katakan ‘tidak’,” katanya.

Dia mengaku, naskah akademik revisi UU Kehutanan belum mereka sebarkan ke publik. Lembaga legislatif ini masih mengunjungi kampus-kampus besar untuk meminta masukan revisi UU itu.

Meskipun demikian, dia berjanji melibatkan dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat tapak dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam revisi UU ini.

“Prosesnya masih di Panja… masih panjang lah jalannya, walaupun tahun ini memang yang kita targetkan. Tahun ini 2025 ini kita harapkan bisa selesai.”

*****

Aturan Penertiban Kawasan Hutan Libatkan Militer Tuai Kritik