- Di Indonesia, energi terbarukan tak semuanya menjadi solusi hijau. Salah satunya energi panas bumi. Pemerintah mengiming-iminginya sebagai solusi hijau, namun kenyataannya menimbulkan dampak ekologis dan sosial bagi warganya.

- Proyek panas bumi dari Sumatera hingga Flores membuat warga kehilangan ruang hidup hingga pencemaran lingkungan. Bahkan, ada yang menjadi korban proyek yang dibungkus dengan narasi transisi energi.

- Deretan kasus keracunan gas hidrogen sulfida (H2S) hingga menelan korban jiwa di lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menunjukkan kelalaian serius dalam keselamatan dan standar operasional. Kasus yang berulang juga menunjukkan proyek-proyek ini dipaksakan meski berisiko tinggi bagi masyarakat.

- Perlawanan warga menjadi alarm bahwa transisi energi tanpa keadilan hanya melanggengkan ketimpangan. Sayangnya, suara lantang warga dibalas dengan intimidasi hingga penangkapan oleh aparat.

Transisi energi menjadi barang panas dalam tren ekonomi secara global. Indonesia juga berambisi untuk menjadi produsen utama infrastruktur energi terbarukan. Alih-alih untuk upaya penyediaan energi yang berkeadilan dan melawan krisis iklim, ternyata proyek transisi energi ini banyak menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan.

Di Indonesia, energi panas bumi diklaim menjadi salah satu solusi transisi energi. Data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut potensi panas bumi mencapai 23,7 GW atau 40% dari cadangan panas bumi di dunia. Sementara, Indonesia baru memanfaatkan 2,3 GW atau 10% dari potensi yang ada.

Ada 14 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada 2024. Ironinya pembangunannya bukan memberikan keadilan energi bagi warga tapi malah memberikan dampak ekonomi, lingkungan dan juga sosial. Misalnya, pembangunan yang terjadi di Sumatera Utara, Dieng, Nusa Tenggara Timur, Banten dan sebagainya.

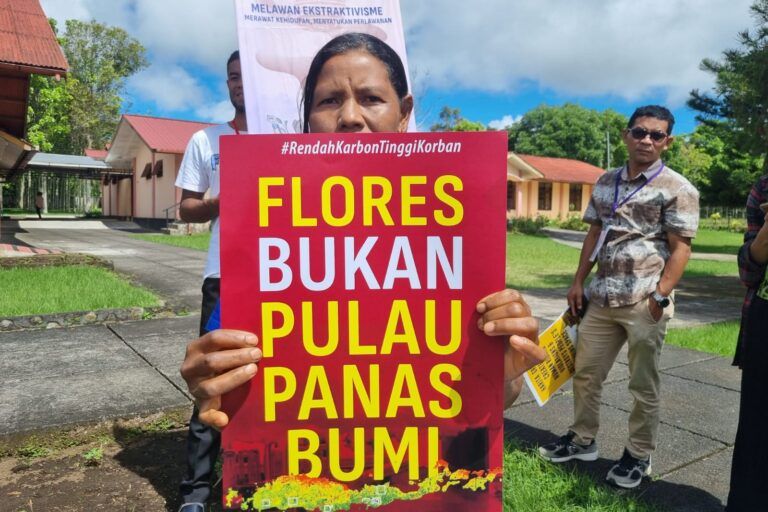

Tak hanya kehilangan ruang hidup, warga juga kehilangan akses tanah adat, pencemaran air tanah hingga korban jiwa. Bahkan, tak hanya konflik sosial yang terjadi pada pembangunan panas bumi di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, pemerintah juga punya ambisi untuk menjadikan Flores sebagai pulau geothermal.

Berikut beberapa catatan lapangan terkait proyek panas bumi yang ada di Indonesia. Apakah kehadiran energi ‘hijau’ ini menyejahterakan warga atau malah sebaliknya?

1. PLTP Sorik Marapi tak sesuai standar praktik

PLTP Sorik Marapi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara terus memakan korban. Meski begitu, pembangkit milik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) masih berjalan hingga kini tanpa adanya hukuman. Pada Februari 2024, ada 75 orang warga Desa Sibanggor Julu harus dilarikan ke rumah sakit karena keracunan. Dugaannya terpapar gas hidrogen sulfida (H2S) yang berasal dari uji coba pembukaan sumur proyek PLTP Sorik Marapi.

Kejadian itu bukan kali pertama, pada 2022 keracunan akibat kebocoran gas beracun terjadi enam kali. Ada lebih dari 100-an orang menjadi korban terhirup gas beracun proyek geothermal tersebut.

Tak hanya itu, ada enam orang meninggal dunia akibat terjatuh ke kolam wellpad atau area produksi sumur panas bumi dan keracunan. Petama pada 2018, seorang anak jatuh ke kolam, sedangkan 2021 lima warga tewas akibat bocornya sumur pengeboran dari puluhan orang yang pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kejadian yang terus berulang membuat masyarakat marah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun melakukan investigasi dan menemukan adanya pelanggaran HAM dalam proyek ini. Mulai dari pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, pelibatan masyarakat yang minim serta perbedaan standar baku mutu alat alarm gas H2S. WALHI mendesak pemerintah mengaudit perizinan dan mencabut izin operasi SMGP.

Baca juga: Ancaman Geothermal Dieng Bagi Lahan Kentang Warga

2. Kecelakaan di PLTP Dieng terus berulang

Pada Juni 2016 menjadi cerita trauma bagi warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah (Jateng). Sumur PLTP Dieng meledak, memakan korban jiwa dan area yang terdampak tak dapat ditanami warga.

Kejadian ini juga pernah terjadi pada 2007 dan 2022. Pada 2007, ledakan dari pipa brand water terjadi dan 14 pekerja alami luka serius. Sedangkan pada Maret 2022, delapan orang harus dirawat intensif dan satu orang kehilangan nyawa akibat kebocoran gas H2S.

Berbagai kecelakaan yang terjadi menjadi pemantik penolakan proyek PLTP Unit 2 Geo Dipa oleh warga. Sejumlah aksi dilaksanakan oleh warga, baik aksi lapangan maupun aksi memasang poster dan spanduk. Aksi protes menjadi cara warga untuk melawan ancaman serius terhadap sumber kehidupan mereka.

3. Dampak kerusakan dari PLTP Sarulla

Setelah dua tahun PLTP Sarulla beroperasi pada 2017, warga Desa Banuaji, Tapanuli Utara, Sumatera Utara harus merasakan dampaknya. Lahan warga yang jaraknya hanya lima kilometer dari PLTP mengalami kerusakan. Tak hanya itu, kebun kemenyan yang berjarak 20 kilometer alami penurunan produksi.

Operasional PLTP Sarulla juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Warga khawatir akan keracunan gas H2S jika mengalami kebocoran. Pasalnya, pada 2019 peristiwa itu telah memakan dua orang korban.

Apalagi gas beracun itu menyelimuti jalur berangkat sekolah untuk anak-anak, membuat mereka harus waspada. Sayangnya, pemerintah dan perusahaan tampak tak ingin tahu akan masalah ini.

Pemerintah sempat menyebutkan kebocoran gas akibat gempa bumi dan menciptakan lubang-lubang. Bukannya diperbaiki, pemerintah menyebut lubang akan tertutup secara alami jika ada gempa bumi lagi. Warga tak sepenuhnya percaya. Berdasarkan riset Jatam, gempa bumi sebenarnya merupakan salah satu dampak penambangan bumi.

Baca juga: Penolakan Warga Terhadap Proyek Panas Bumi di Wae Sano

4. Pembungkaman suara kritis masyarakat Poco Leok

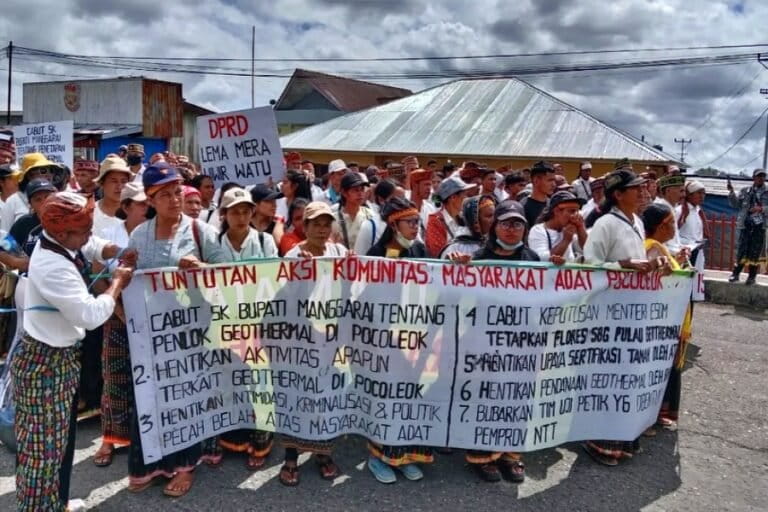

Sejak 2022, masyarakat adat Poco Leok terus menolak proyek PLTP Poco Leok. Mereka khawatir kehadiran PLTP akan menghilangkan tanah mereka yang merupakan sumber kehidupan. Warga juga soroti ancaman terhadap nyawa akibat gas beracun.

Setidaknya 30 aksi penolakan telah dilakukan. Bagi mereka, proyek ini bukan prioritas kebutuhan warga dan mereka mengatakan tak ingin dikorbankan untuk kesejahteraan orang lain. Namun, aksi tersebut dibalas dengan intimidasi, kekerasan, bahkan hingga kriminalisasi.

Pada 3 Maret 2025 lalu, lima pemuda adat dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai ke Polres Manggarai. Mereka dituduh merusak gerbang Kantor Bupati saat aksi damai. Pada kenyataannya, pagar besi roboh akibat aparat yang mendorong massa aksi secara bulat. Tuduhan tersebut nampak sebagai pembungkaman untuk suara-suara kritis.

5. 15 Tahun perjuangan masyarakat Padarincang

Sudah 15 tahun berlalu sejak masyarakat Padarincang menolak kehadiran PLTP di kawasan mereka. Mereka hidup bergantung dari alam, bertani dan berkebun. Kedatangan PLTP hanya akan membawa ancaman bagi kehidupan mereka. Mereka tak ingin lahan mereka dirampas oleh proyek ini.

Perempuan Padarincang pun turut andil bagian besar dalam perlawanan. Mereka selalu sigap memasang badan, melawan kedatangan PLTP. Mereka mengakui tidak menolak pembangunan, tapi bila proyek tersebut mengganggu kehidupan maka mereka akan terus melawan.

PT Sintesa Banten Geothermal telah mengantongi izin dan mulai beroperasi mulai pada 2015. Tiga tahun berselang proyek ini mangkrak karena penolakan warga. Meski begitu, warga Padarincang tetap waswas sebab Pj Gubernur Banten Al Muktabar memastikan proyek akan berjalan hanya tidak tahu kapan waktunya.

6. Kriminalisasi warga penolak PLTP Gunung Gede

Pada 2022, perusahaan PT Daya Mas sempat melakukan sosialisasi kepada warga Gunung Gede Pangrango, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mereka menjelaskan kehadiran PLTP secara positif kepada warga.

Selang beberapa waktu, mereka pun mencari tahu via internet dampak jika ada pembangkit geothermal di desanya. Pikiran positifnya berubah menjadi rasa khawatir. Mereka khawatir terhadap lahan, potensi gempa dan hilangnya sumber ekonomi mereka.

Mereka pun menolak. Alih-alih suara mereka didengar, aksi penolakan berbuah intimidasi, kekerasan hingga ditangkap oleh aparat. Salah satu warga Gunung Gede, Cece Jaelani sempat memperoleh panggilan dari Polsek Pacet, Cianjur setelah perjuangan penolakannya. Ia dipanggil atas tuduhan penghasutan untuk melakukan tindak pidana. Ini menjadi satu bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan.

*****

*Bernardino Realino Arya Bagaskara, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rio aktif sebagai jurnalis di pers mahasiswa Teras Pers. Dia memiliki minat pada isu sosial kemasyarakatan, termasuk lingkungan.