- Di masa lalu, Kota Palembang, Sumatera Selatan, memiliki sistem ketahanan pangan berbasis perkebunan, pertanian, dan perikanan. Menghadapi ancaman krisis pangan, Palembang diharapkan mampu mengembalikan sistem ketahanan pangan tersebut.

- Jejak ketahanan pangan di Palembang dapat dilihat dari sejumlah topomini dan Prasasti Talang Tuwo.

- Sekitar 114 anak Sungai Musi yang ada di Palembang dapat dijadikan sumber pangan berkelanjutan. Caranya dengan menanam berbagi tanaman buahan lokal di sepanjang tepian anak sungai tersebut.

- Selain itu pemerintahan di Palembang mendorong diversifikasi pangan lokal. Misalnya ubi jalar, talas, singkong dan kentang. Juga, mengembangkan urban farming atau pertanian perkotaan.

Kota Palembang, yang penduduknya mencapai 1,8 juta jiwa, merupakan kota tertua di Indonesia. Kota yang luasnya 36.922 hektar ini, pernah menjadi pusat pemerintahan Kedatuan Sriwijaya (7-12 Masehi), yang dulunya memiliki sistem ketahanan pangan berbasis perkebunan, petanian dan perikanan.

Jejak ketahanan pangan ini dapat dilihat dari topomini yang masih bertahan di Palembang, Sumatera Selatan. Misalnya, wilayah sentra produksi buah seperti kebun duku, kebun manggis, kebun jahe, dan sungai buah. Untuk pertanian seperti sayuran, padi, umbi-umbian, dikenal di wilayah Talang Kelapa, Talang Ubi, dan Talang Gading (Kelapa Kuning).

Sementara untuk sumber protein, ratusan anak Sungai Musi menyediakan puluhan jenis ikan air tawar. Bahkan, sejumlah anak sungai ini menjadi habitatnya ikan, seperti baung (Mystus nemurus) dan lais (Kryptopterus bicirrhis), sehingga disebut Sungai Baung dan Sungai Lais.

“Topomini tersebut membuktikan bahwa di masa lalu masyarakat Palembang memiliki berbagai sumber pangan berkualitas, serta tidak terlalu bergantung pasokan pangan dari luar Palembang,” kata Yulion Zalpa, kandidat doctoral political ecology di Universitas Gadjah Mada [UGM] dan pengajar di FISIP UIN Raden Fatah Palembang, awal Agustus 2025.

Jauh sebelumnya, di masa Kedatuan Sriwijaya, di Palembang juga terdapat wilayah pangan yang disebut “Taman Sri Ksetra”. Wilayah ini diperkirakan berada di sekitar Talang Tuwo, Kecamatan Alang-Alang Lebar.

Keberadaannya tercatat dalam Prasasti Talang Tuwo yang dibuat pemimpin Kedatuan Sriwijaya pada 684 Masehi. Isinya menyebutkan sejumlah jenis tanaman, yang menjadi sumber pangan bagi berbagai makhluk hidup. Bukan hanya manusia, juga beragam satwa. Tanaman itu antara lain kelapa (Cocos nucifera), aren (Arenga pinnata), sagu (Metroxylon sagu), bambu (Bambusoideae) dan labu (Cucurbita).

Beragam jenis sumber pangan itu melahirkan banyak jenis makanan atau kuliner. Mulai dari lauk, gulai, sayur, bubur, hingga penganan. Yang paling terkenal yakni pindang ikan dan pempek.

Namun, dampak dari pembangunan infrastruktur, seperti perumahan, perkantoran dan industri, yang mulai masif sejak pertengahan tahun 1990-an, membuat wilayah pangan di Palembang tersebut hilang atau berubah fungsi.

“Dampak negatifnya seperti yang kita rasakan hari ini, pangan yang dikonsumsi masyarakat Palembang cenderung tidak berkualitas. Sangat bergantung import atau dari luar Palembang,” kata Yulion.

Saat ini, berkembang sejumlah wilayah pinggiran Palembang menjadi persawahan dan kebun palawija, seperti di wilayah Keramasan, Gandus, Kalidoni, Talang Keramat, dan Sematang Borang. Tapi, hasilnya belum mencukupi kebutuhan masyarakat Palembang.

Pangan dari sungai

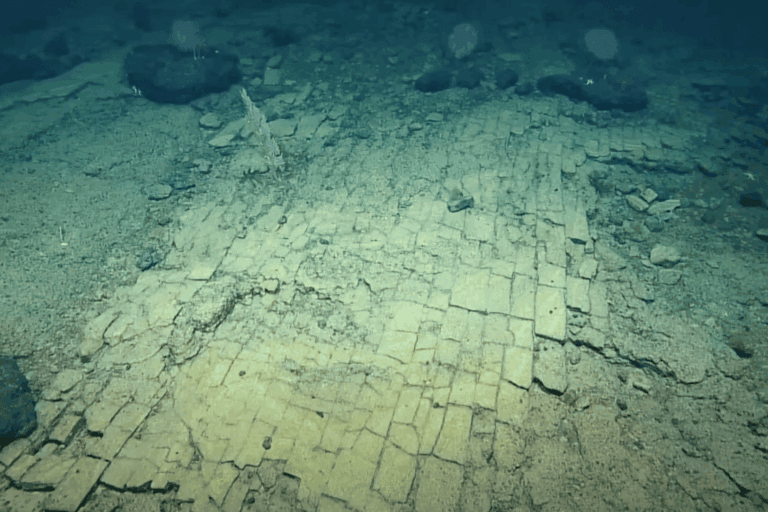

Anak Sungai Musi yang bertahan di Palembang sebanyak 114 sungai. Sungai-sungai ini mengalir di wilayah Palembang Ilir dan Palembang Ulu. Sebagian besar kondisinya memprihatinkan, selain dipenuhi sampah dan limbah, juga tepiannya tampak gersang. Sebagian besar tidak ditumbuhi pohon atau tanaman.

“Menurut saya, ada baiknya pemerintah Palembang menanam buah lokal di sepanjangan tepian anak Sungai Musi. Fungsinya sebagai sumber pangan bersama, juga sebagai penghijauan, penjaga mata air, penghasil oksigen, serta rumah beragam jenis burung,” kata Yulion.

Buah lokal yang dapat ditanam dan digemari banyak orang, mulai beragam durian (Durio zibethinus), duku (Lansium domesticum), manggis (Garcinia mangostana), rambutan (Nephelium lappaceum L.), dan lainnya.

Selain itu, dapat juga ditanam pohon sebagai sumber karbohidrat, tapi keberadaannya sudah tidak ada lagi di Palembang, seperti sagu. Selama ratusan tahun, sagu menjadi bahan baku penganan pempek, sebelum hadirnya tepung tapioka.

“Pohon buah juga akan mengembalikan ekosistem anak Sungai Musi, sehingga dapat mengembalikan fungsinya sebagai habitat beragam jenis ikan air tawar.”

Terhadap hilangnya seratusan anak Sungai Musi, pemerintah Palembang saat ini melakukan upaya pembersihan limbah dan sampah. Mereka juga memberikan plang nama sungai dan barcode, berisi nama dan sejarah singkat sungai.

Beberapa anak Sungai Musi yang direvitalisasi atau diperbaiki, antara lain Sungai Sekanak, Sungai Baung, Sungai Rendang, Sungai Pangeran, Sungai Kedukan, dan Sungai Kubu.

Umbi-umbian

Yulian Junaidi atau JJ Polong, akademisi dari Universitas Sriwijaya, mengatakan pemerintah Palembang perlu melakukan diversifikasi pangan lokal.

“Salah satu contohnya, mengembangkan beragam jenis umbi-umbian yang selama ini sebagai sumber karbohidrat.”

Misalnya ubi jalar (Ipomoea batatas), talas (Colocasia esculenta), juga singkong (Manihot esculenta) dan kentang (Solanum tuberosum).

“Pelaku produksinya adalah keluarga tani, bukan korporasi. Ini sebagai dukungan konsumen untuk produsi pangan sehat dan kedaulatan pangan untuk keberlajutan ketahanan pangan.”

Dijelaskan Polong, berdasarkan data Kementerian Pertanian 2024, luas persawahan di Palembang sekitar 2.490 hektar, dan pertanian non-sawah seluas 2.057 hektar. Jumlah petani sekitar 6.499 jiwa, yang tergabung dalam 353 kelompok tani.

“Jumlah petani dan luasan lahan pertanian pangan tersebut, berpotensi menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.”

Selain itu, dapat juga dikembangkan urban farming atau pertanian perkotaan. Targetnya, kelompok masyarakat yang menetap di permukiman minim lahan, seperti di rumah susun atau perumahan sederhana.

“Masyarakat Palembang harus paham, esok atau beberapa tahun lagi, kebutuhan pangan tidak lagi bergantung dari korporasi atau dari luar. Ketika krisis pangan terjadi, setiap komunitas atau bangsa, lebih memikirkan kebutuhan pangan sendiri. Jadi, saat ini setiap keluarga harus memikirkan dan bertindak memenuhi kebutuhan pangan mandiri,” tegasnya.

***