- Proyek de-extinction burung moa dipimpin oleh Colossal Biosciences dengan dukungan ilmuwan lintas disiplin dan komunitas adat Māori. Targetnya adalah menghidupkan kembali sembilan spesies burung moa melalui rekayasa genetika modern, dengan pendekatan yang menggabungkan sains, budaya, dan konservasi.

- Burung moa adalah burung raksasa tak bisa terbang yang dulunya mendominasi ekosistem Selandia Baru, berperan penting sebagai herbivora besar sebelum punah sekitar tahun 1400 akibat perburuan dan perubahan habitat oleh manusia. Mereka merupakan contoh nyata dari evolusi pulau dan dampak eksploitasi manusia.

- Proyek ini menuai pro dan kontra, dengan sebagian ilmuwan menyebutnya sebagai langkah berisiko yang bisa mengganggu ekosistem dan mengalihkan fokus dari konservasi spesies hidup, sementara pendukungnya menganggapnya sebagai tanggung jawab moral manusia untuk memperbaiki kesalahan ekologis masa lalu.

Ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu kini bertekad menghidupkan kembali burung moa, salah satu burung raksasa purba paling ikonik yang pernah menghuni bumi bagian selatan. Burung ini pernah menjadi penguasa daratan Selandia Baru sebelum menghilang akibat ulah manusia, dan kini menjadi subjek utama dalam eksperimen de-extinction paling ambisius abad ini. Proyek ini tidak hanya mencerminkan lompatan besar dalam teknologi rekayasa genetika, tetapi juga menandai babak baru dalam hubungan manusia dengan spesies yang telah mereka punahkan sendiri. Burung moa, yang bisa setinggi jerapah muda dan beratnya setara dua manusia dewasa, dianggap simbol hilangnya warisan alam yang begitu cepat dan tragis.

Proyek kebangkitan moa ini dipimpin oleh Colossal Biosciences, perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat yang sebelumnya mencuri perhatian dunia lewat proyek serupa untuk membangkitkan mammoth berbulu dan burung dodo. Dengan pendekatan lintas-disiplin yang melibatkan ahli genetika, paleontolog, konservasionis, serta mitra adat lokal, Colossal kini menetapkan burung moa sebagai prioritas berikutnya. Tak tanggung-tanggung, mereka berambisi menghidupkan bukan hanya satu, melainkan sembilan spesies moa yang pernah tersebar di seluruh daratan Selandia Baru. Kolaborasi dengan Ngāi Tahu Research Centre menambahkan dimensi budaya dan spiritual dalam proyek ini, menjadikannya bukan sekadar eksperimen laboratorium, tetapi juga bentuk pemulihan hubungan manusia dengan alam.

Baca juga: Dire Wolves yang Terkenal di ‘Game of Thrones’ Dihidupkan Kembali

Mengenal Burung Moa: Raksasa Pulau yang Tak Bisa Terbang

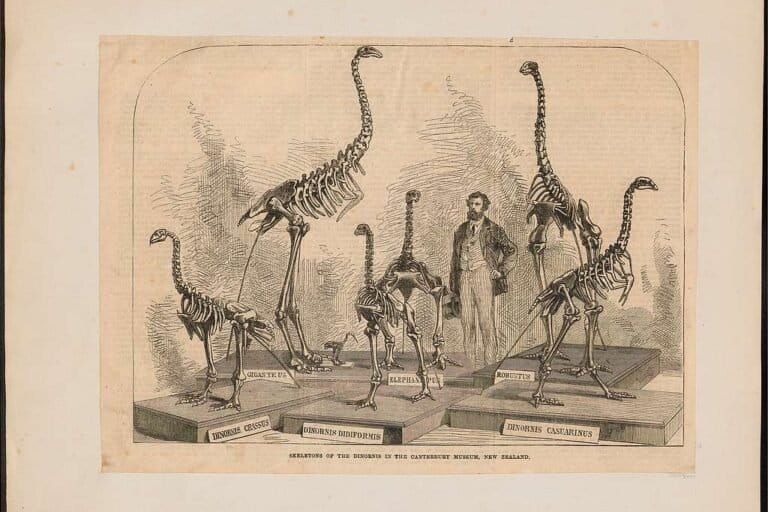

Burung moa termasuk dalam ordo Dinornithiformes dan keluarga Dinornithidae, kelompok burung purba yang telah punah tetapi meninggalkan jejak biologis yang luar biasa. Mereka adalah salah satu contoh terbaik dari evolusi pulau—bagaimana spesies kecil bisa berevolusi menjadi raksasa dalam ekosistem yang bebas dari predator mamalia. Dua spesies utamanya yang paling dikenal adalah Dinornis novaezealandiae (moa raksasa Pulau Utara) dan Dinornis robustus (moa raksasa Pulau Selatan), dengan tinggi mencapai 3,6 meter dan berat hingga 230 kilogram. Struktur tubuh mereka unik: tanpa sayap, dengan leher sangat panjang, dan kepala yang relatif kecil namun didukung sistem penciuman yang sangat tajam.

Ciri menarik lainnya adalah dimorfisme seksual ekstrem, betina jauh lebih besar dari jantan, menjadikan mereka salah satu dari sedikit burung dengan perbedaan ukuran sebesar ini. Burung moa tergolong ratites, bersama burung unta, emu, kasuari, dan kiwi, namun tidak seperti sebagian besar ratites lainnya, mereka benar-benar kehilangan semua jejak anatomi sayap. Studi genetik terbaru mengungkap bahwa kerabat terdekat burung moa justru adalah burung tinamou dari Amerika Selatan, yang bisa terbang. Ini berarti nenek moyang moa dulunya adalah burung terbang kecil yang menetap di Selandia Baru jutaan tahun lalu dan, seiring waktu serta isolasi, berevolusi menjadi raksasa darat tak bersayap.

Habitat, Peran Ekologis, dan Gaya Hidup Burung Moa

Burung moa tersebar luas di seluruh daratan utama Selandia Baru, mendiami berbagai tipe ekosistem mulai dari hutan pesisir, semak belukar, hingga padang rumput subalpin. Adaptasi mereka sangat beragam tergantung habitat: beberapa spesies lebih suka area dataran rendah yang lebat, sementara yang lain berkembang di dataran tinggi dan lereng curam. Sebagai herbivora besar, peran mereka dalam ekosistem sangat penting—mirip dengan gajah di Afrika atau bison di Amerika. Mereka mengonsumsi berbagai jenis tanaman seperti daun, ranting, buah, dan biji, serta membantu menyebarkan benih melalui kotoran.

Leher panjang dan gizzard berotot memungkinkan mereka mengakses makanan di berbagai ketinggian dan menggiling bahan tanaman keras yang sulit dicerna. Proses pertumbuhan burung moa sangat lambat; mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kematangan, dan hanya bertelur satu atau dua butir dalam satu musim. Harapan hidup mereka cukup panjang, bisa mencapai 50 tahun atau lebih. Pola hidup lambat ini membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan eksternal seperti perburuan dan perubahan habitat.

Baca juga: Habitat Purba Burung Raksasa Moa Jadi Suaka Bagi Spesies Terancam Punah di Selandia Baru

Tanpa kehadiran burung moa, beberapa spesies tumbuhan yang dulunya disebarkan melalui kotoran mereka kini mengalami kesulitan regenerasi alami. Ketiadaan herbivora besar seperti moa diyakini telah menyebabkan perubahan struktur kanopi hutan dan dinamika vegetasi di Selandia Baru.

Predator alami mereka hanya satu: elang Haast, burung pemangsa terbesar yang pernah ada, dengan bentang sayap mencapai tiga meter.

Kepunahan Burung Moa: Dampak Perburuan dan Perubahan Habitat

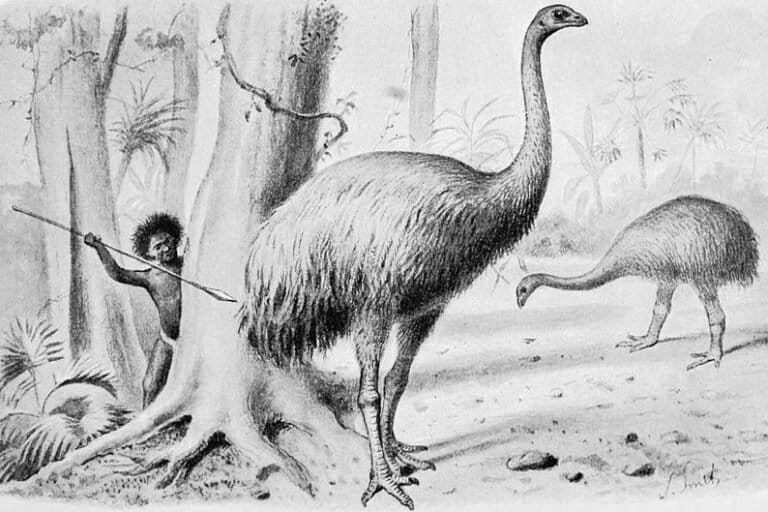

Kepunahan burung moa merupakan salah satu contoh paling gamblang dari kehancuran ekosistem yang dipicu oleh aktivitas manusia. Spesies ini punah sekitar tahun 1400-an, hanya beberapa abad setelah kedatangan manusia pertama ke Selandia Baru, yaitu orang Māori yang berasal dari Polinesia. Dengan tinggi mencapai 3,6 meter dan berat hingga 230 kilogram, burung moa menjadi target sempurna bagi masyarakat awal yang tengah mencari sumber makanan andal. Ukurannya yang besar membuat satu ekor moa bisa mencukupi kebutuhan pangan sebuah komunitas selama berhari-hari, sehingga perburuan besar-besaran pun tidak terelakkan.

Namun bukan hanya tubuhnya yang besar yang membuat mereka rentan, melainkan juga pola hidup mereka yang lambat. Burung moa hanya bertelur satu atau dua butir per musim, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kematangan seksual. Kombinasi antara laju reproduksi yang lambat dan tekanan perburuan yang intens menjadikan populasi moa tidak mampu pulih dari kerusakan yang terjadi. Dalam waktu relatif singkat secara evolusioner, hanya beberapa generasi manusia, semua spesies moa punah dari seluruh daratan Selandia Baru.

Selain perburuan, perubahan besar pada lanskap juga mempercepat keruntuhan populasi moa. Orang Māori mulai membuka lahan untuk pertanian dengan cara membakar hutan, yang menyebabkan hilangnya habitat alami moa dalam skala besar. Padahal sebelumnya, spesies ini telah beradaptasi dengan baik di berbagai tipe ekosistem, dari hutan lebat pesisir hingga padang rumput subalpin. Hilangnya vegetasi yang menjadi sumber makanan utama membuat mereka semakin terpojok.

Penelitian arkeozoologi dan genetika menunjukkan bahwa sebelum kedatangan manusia, populasi moa cenderung stabil selama ribuan tahun. Mereka mampu mempertahankan keseimbangan ekologis meski dihadapkan pada predator alami seperti elang Haast, burung pemangsa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Namun keberadaan predator alami tersebut tidak pernah mengancam kelangsungan hidup moa seefektif manusia bersenjata tombak dan api.

Baca juga: Dunia Pernah Punya Burung Setinggi Jerapah Muda, Punah Belum Lama

Upaya Kebangkitan Burung Moa: Sains, Harapan, dan Kontroversi

Proyek ambisius untuk menghidupkan kembali burung moa kini berada di garis depan revolusi bioteknologi abad ke-21. Dipelopori oleh perusahaan Colossal Biosciences—yang sebelumnya dikenal karena proyek-proyek mencengangkan seperti upaya membangkitkan mammoth berbulu, burung dodo, dan bahkan “serigala purba”, proyek ini menargetkan bukan hanya satu, melainkan sembilan spesies moa yang pernah hidup dan mendominasi daratan Selandia Baru sebelum punah sekitar 600 tahun lalu.

Colossal menggandeng Ngāi Tahu Research Centre, sebuah pusat riset multi-disiplin di Universitas Canterbury, untuk melakukan sekuensing genom dari fosil-fosil tulang moa yang tersimpan dalam koleksi ilmiah mereka. Tujuannya adalah mengurai peta genetika lengkap seluruh spesies moa, dan proyek ini ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2026. Teknologi yang digunakan sangat mutakhir, melibatkan rekayasa genetika berbasis CRISPR serta teknik pengeditan DNA lainnya.

Metode yang diterapkan serupa dengan pendekatan pada proyek burung dodo: alih-alih mencoba membangkitkan spesies yang sudah punah secara langsung, ilmuwan akan memodifikasi DNA kerabat terdekatnya yang masih hidup—dalam kasus ini adalah burung tinamou dari Amerika Selatan. Meski tinamou berukuran kecil dan masih bisa terbang, ia berasal dari garis evolusi yang sama dengan moa. Dengan mengedit genom tinamou hingga menyerupai genom moa, ilmuwan berharap dapat menghasilkan embrio yang secara biologis dan morfologis mirip dengan burung raksasa yang telah punah tersebut. Embrio itu kemudian akan ditanamkan pada telur burung modern yang telah dimodifikasi sebagai host, untuk menetaskan individu “mirip moa”.

Namun di balik semangat ilmiah yang tinggi ini, banyak peringatan dari komunitas sains: proses ini belum bisa disebut sebagai de-extinction sejati. Individu yang dihasilkan nanti hanyalah “versi rekayasa” dari moa, bukan burung moa asli seperti yang pernah hidup di alam liar. Aspek perilaku, insting ekologi, dan hubungan kompleks mereka dengan ekosistem tidak bisa dikembalikan hanya dengan menciptakan fisik yang serupa.

Meski demikian, komunitas adat Māori, khususnya suku Ngāi Tahu, melihat proyek ini dalam kerangka yang jauh lebih luas. Bagi mereka, kebangkitan burung moa bukan semata-mata tentang ilmiah, tetapi juga tentang pemulihan hubungan spiritual dan ekologis yang pernah hilang. Prof. Mike Stevens, Direktur Ngāi Tahu Research Centre, menyatakan bahwa proyek ini memungkinkan komunitas mereka untuk menjalankan rangatiratanga (kepemimpinan) dan tikanga (adat), serta menjembatani antara aspirasi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi.

“Kami melihat teknologi ini bukan sekadar alat ilmiah, tapi sebagai peluang untuk mendamaikan masa lalu dan masa depan,” ujarnya. “Di tengah era Antroposen ini, di mana manusia menjadi kekuatan geologis utama, kami perlu berpikir besar dan bertindak berani—dan proyek ini adalah salah satu caranya.”

Kritik Ilmiah dan Etika Konservasi

Namun, tidak semua pihak sepandangan. Banyak ilmuwan konservasi mempertanyakan urgensi dan etika dari proyek semacam ini. Mereka khawatir bahwa proyek berbiaya tinggi ini hanya menjadi semacam “pertunjukan sains” yang lebih menarik perhatian publik dan media dibanding memberi solusi konkret bagi ribuan spesies hidup yang saat ini benar-benar terancam punah.

“Teknologinya luar biasa, tetapi pertanyaannya adalah: untuk siapa semua ini? Apakah ini benar-benar untuk alam, atau hanya untuk memuaskan ego dan ambisi manusia?” ujar Dr. Lisa Ellis, ahli konservasi dari University of Otago.

Mereka juga mengingatkan bahwa sejauh ini tidak ada jaminan bahwa individu hasil rekayasa benar-benar akan mampu meniru perilaku ekologis burung moa asli. Setelah lebih dari 600 tahun punah, ekosistem di Selandia Baru telah berubah drastis. Iklim, flora, predator, serta struktur habitat tak lagi sama seperti dulu. Melepaskan kembali “moa modern” ke alam bisa menimbulkan konsekuensi tak terduga, termasuk potensi gangguan baru bagi spesies yang sudah ada.

Kekhawatiran lainnya adalah potensi munculnya ilusi solusi: bahwa dengan teknologi, semua kesalahan ekologis bisa “diperbaiki” secara instan. Ini bisa menciptakan rasa puas palsu yang justru mengendurkan upaya konservasi nyata—seperti penyelamatan kakapo, kiwi, dan berbagai spesies asli lainnya yang masih bertahan namun sangat terancam.

Meski begitu, para pendukung tetap melihat ini sebagai langkah besar menuju bentuk baru konservasi berbasis teknologi. Mereka percaya bahwa proyek ini adalah manifestasi tanggung jawab moral manusia untuk memperbaiki kerusakan masa lalu. Dunia pun kini berada di persimpangan: apakah kita akan menggunakan teknologi untuk menebus dosa ekologis, atau hanya untuk mengulanginya dalam bentuk yang lebih canggih?