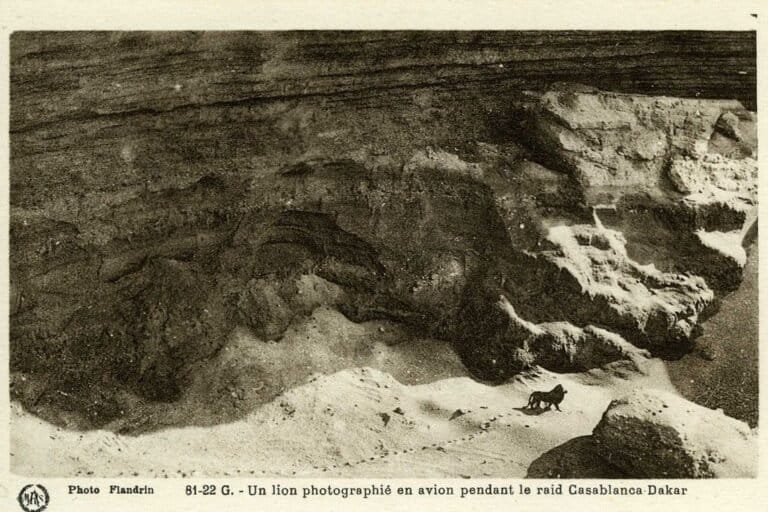

- Foto yang diambil Marcelin Flandrin pada 1925 menjadi potret terakhir singa berber di alam liar, menandai akhir sejarah panjang spesies yang dulu ditangkap Romawi untuk pertunjukan gladiator dan kemudian diburu hingga punah.

- Riset Simon Black, David Roberts, dan Amina Fellous memperkirakan singa berber mungkin masih bertahan di alam liar hingga sekitar 1965, berdasarkan analisis statistik dari laporan penampakan abad ke-20.

- Kini, sekitar 90 keturunan singa berber diyakini masih ada di penangkaran, terutama di Kebun Binatang Rabat, Maroko, dan dunia ilmiah menilai reintroduksi ke Afrika Utara mungkin dilakukan jika habitat dan populasi mangsa pulih.

Pada 1925, Marcelin Flandrin memotret seekor singa di lereng Pegunungan Atlas. Foto itu kelak diketahui sebagai potret terakhir singa berber di habitat aslinya. Saat itu Flandrin menerbangkan pesawat kecil dari Paris menuju Dakar dan mendokumentasikan lanskap Afrika Utara dari udara. Ia mungkin tidak menyadari bahwa hasil jepretannya menjadi saksi akhir kehadiran spesies singa paling legendaris di kawasan itu.

Singa berber atau Panthera leo leo, dikenal juga sebagai singa Atlas, pernah menghuni wilayah luas di Afrika Utara. Mereka hidup dari Maroko hingga Mesir, di pegunungan, hutan cedar, dan padang sabana yang kini banyak berubah menjadi lahan kering. Ukurannya besar dengan surai hitam pekat yang menjuntai hingga dada. Dalam berbagai catatan, singa jantan dewasa bisa mencapai panjang lebih dari tiga meter dan berat hingga 250 kilogram.

Singa berber lama menjadi simbol kekuatan bagi para penguasa di Afrika Utara. Namun nasib mereka berubah ketika kekaisaran Romawi menjadikan hewan ini bagian dari pertunjukan berdarah di Colosseum. Ribuan singa ditangkap dari alam liar dan dikirim ke Roma untuk bertarung melawan gladiator dan hewan lain di arena hiburan publik. Selama berabad-abad, singa berber menjadi korban utama budaya pertunjukan yang menempatkan kekuasaan manusia di atas kehidupan alam.

Dari Colosseum ke Senapan Pemburu

Pada masa itu, Romawi tidak hanya memamerkan kekuatannya lewat perang, tetapi juga melalui venationes, perburuan hewan liar di arena. Dalam catatan Cassius Dio, senator dan sejarawan Romawi yang hidup pada abad ke-2 M, sekitar 9.000 hewan liar dibunuh selama seratus hari pembukaan Colosseum tahun 80 M di masa Kaisar Titus. Sejarawan lain, Eutropius, yang menulis Breviarium historiae Romanae pada abad ke-4 M, menyebut angka serupa, sekitar 5.000 hewan. Angka ini menggambarkan skala besar eksploitasi satwa liar, terutama dari Afrika Utara, yang saat itu menjadi sumber utama hewan eksotik bagi kekaisaran.

Pada masa pemerintahan Kaisar Trajan, perayaan kemenangan lain menewaskan lebih dari 11.000 hewan dalam 123 hari. Beberapa laporan menyebut hingga 500 singa dibantai dalam satu acara tunggal. Walau catatan kuno tidak membedakan subspesies, istilah yang digunakan Romawi, ferae libycae atau bestiae africanae, menunjukkan bahwa singa-singa dari Afrika Utara, termasuk singa berber, menjadi bagian penting dari pasokan hewan ke arena.

Rantai pasok ini berjalan sistematis. Tentara Romawi, pemburu lokal, dan pedagang bekerja sama menangkap hewan di pegunungan dan sabana Afrika Utara, lalu mengirimnya melalui darat dan laut menuju Italia. Kajian arkeologi menunjukkan operasi ini berlangsung berabad-abad dan menekan populasi predator puncak di wilayah Atlas hingga nyaris punah.

Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 M, perburuan terhadap singa berber tidak benar-benar berakhir. Tradisi menaklukkan alam justru berlanjut dalam bentuk lain. Berabad-abad kemudian, pada abad ke-19, ketika Afrika Utara berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis dan Spanyol, pemburu Eropa memburu singa berber untuk diambil kulit dan tengkoraknya sebagai trofi. Bagi kalangan bangsawan dan pejabat kolonial, trofi perburuan menjadi simbol keberanian dan status sosial. Kepala atau kulit hewan sering dipajang di rumah mereka sebagai bukti penaklukan alam, sementara sebagian lainnya dikirim ke museum di Eropa sebagai koleksi ilmiah. Catatan terakhir penembakan singa liar di Maroko terjadi sekitar tahun 1922. Setelah itu tidak ada lagi penampakan resmi yang diverifikasi.

Tiga tahun kemudian, pada 1925, Marcelin Flandrin memotret seekor singa di lereng Pegunungan Atlas—foto yang kemudian dikenal sebagai potret terakhir singa berber di alam liar. Banyak ilmuwan kemudian menyimpulkan singa berber telah punah di alam liar, hingga analisis statistik beberapa dekade kemudian memperkirakan sebagian populasi mungkin masih bertahan sampai pertengahan 1960-an

anyak ilmuwan kemudian menyimpulkan singa berber telah punah di alam liar, hingga muncul penelitian baru yang meninjau kembali kesimpulan itu. Simon Black dan David Roberts dari Durrell Institute of Conservation & Ecology di Inggris bersama Amina Fellous dari Badan Konservasi Alam Aljazair meneliti ulang laporan penampakan singa berber setelah tahun 1900, baik dari catatan resmi maupun kesaksian masyarakat lokal. Dengan menggunakan model matematis sighting record, mereka menghitung kemungkinan tahun kepunahan spesies berdasarkan pola hilangnya penampakan. Hasilnya menunjukkan, meski pengamatan terakhir yang dapat dipercaya terjadi pada 1940-an hingga 1950-an, secara statistik singa berber mungkin masih bertahan di alam liar hingga sekitar tahun 1965. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal PLOS ONE berjudul Examining the Extinction of the Barbary Lion and Its Implications for Felid Conservation.

Harapan dari Penangkaran

Temuan Simon Black dan rekan-rekannya bukan hanya memperpanjang kisah singa berber di atas kertas, tetapi juga membuka jalan bagi upaya pelestarian di dunia nyata. Setelah penelitian itu, perhatian ilmuwan beralih pada kemungkinan bahwa sebagian keturunan singa berber masih hidup di penangkaran.

Di Kebun Binatang Rabat, Maroko, para peneliti menemukan kelompok singa yang diyakini sebagai keturunan langsung singa berber. Mereka berasal dari koleksi pribadi keluarga kerajaan yang memelihara hewan-hewan itu sejak abad ke-19. Kini ada sekitar 38 individu yang dijaga ketat untuk mempertahankan kemurnian genetiknya. Program pemuliaan dilakukan agar tidak terjadi perkawinan silang dengan singa sub-Sahara. Total di seluruh dunia diperkirakan hanya tersisa sekitar 90 keturunan singa berber, sebagian besar berada di Eropa dan Timur Tengah.

Dari sinilah muncul gagasan untuk mengembalikan mereka ke habitat asalnya di Afrika Utara. Simon Black menyebut langkah itu mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan waktu panjang dan kerja besar. Populasi mangsa seperti rusa Atlas, domba liar, dan babi hutan harus dipulihkan lebih dulu agar rantai makanan seimbang. Konflik dengan manusia juga perlu diantisipasi karena wilayah yang dulu menjadi rumah singa kini banyak berubah menjadi lahan pertanian dan permukiman.

Bagi para ilmuwan, upaya ini bukan sekadar menghidupkan kembali spesies yang hilang, tetapi juga memulihkan hubungan manusia dengan alam yang dulu mereka taklukkan.