- Indonesia masih belum merampungkan Nationally Determined Contributions kedua (Second NDC/SNDC), meski Conference of the Parties (COP) ke-30 di Belém, Brasil, semakin dekat. Alih-alih, pemerintah justru sudah memproyeksikan ajang tahunan perundingan iklim itu sebagai tempat mencari pendanaan iklim. Salah satunya, melalui ‘jualan karbon’.

- Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, menyebut, Indonesia akan mempertemukan penjual dan pembeli karbon lewat konsep Sellers Meet Buyers di Paviliun Indonesia pada COP30. Menurutnya, sudah ada tiga negara yang menunjukkan minat.

- Ary Sudijanto, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup menyebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menambal kekurangan dana penurunan emisi, seperti perdagangan karbon, results-based payment, pungutan karbon, hingga kerja sama internasional.

- Syaharani, pengacara lingkungan dan peneliti hukum di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai upaya yang paling prospektif ialah result-based payment (pembayaran berbasis kinerja). Model ini, menurutnya, insentif nyata upaya perlindungan lingkungan dan penurunan emisi. “Bukan bentuk greenwashing seperti offset, yang hanya mengganti emisi dengan proyek serapan lain,” ucapnya.

Indonesia masih belum merampungkan Nationally Determined Contributions kedua (Second NDC/SNDC), meski Conference of the Parties (COP) 30 di Belém, Brasil, makin dekat. Alih-alih, pemerintah justru sudah memproyeksikan ajang tahunan perundingan iklim itu sebagai tempat mencari pendanaan iklim, salah satu melalui ‘jualan karbon’.

Ambisi mencari pendanaan ini karena negara masih kelabakan ihwal pendanaan untuk mencapai target iklim. Pasalnya, Indonesia butuh Rp4.000 triliun, sementara APBN hanya mampu memasok kurang dari 20%. Sisanya, pemerintah perlu mencari dari sumber lain.

Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, menyebut, bantuan pendanaan dari negara maju juga mandek. Sejak kesepakatan di Copenhagen 2009, negara-negara maju berjanji memberikan dana US$30 miliar per tahun untuk negara berkembang, lalu naik jadi US$100 miliar per tahun. Janji ini tidak terealisasi penuh sampai 2020.

“Komitmen itu baru sebagian mulai terjadi pada 2022, tetapi jumlahnya pun tidak sesuai target. Ada yang bilang lebih, ada yang bilang kurang, tergantung perhitungan siapa,” katanya dalam Kick Off Persiapan Delegasi Indonesia untuk COP30, Rabu (27/8/25).

Perkembangan terbaru menyebut ada janji pendanaan US$1,3 triliun per tahun untuk negara berkembang, tetapi kesepakatan akhir hanya US$300 miliar.

“Di COP ini kita ingin mendorong kembali agar pendanaan US$1,3 triliun benar-benar terealisasi dari negara maju ke negara berkembang.”

Salah satu cara cari duit Indonesia berikutnya adalah mempertemukan penjual dan pembeli karbon lewat konsep sellers meet buyers di Paviliun Indonesia pada COP30. Menurut dia, sudah ada tiga negara yang menunjukkan minat.

Norwegia, misal, kata Diaz, ingin membeli 12 juta ton CO₂ melalui dukungan proyek energi terbarukan seperti floating solar panel. Kemudian, Korea Selatan tertarik pada kredit karbon dari sektor sawit (palm oil mill effluent/POME). Dia juga mengklaim Jepang sudah melirik kerja sama dengan PLN untuk Renewable Energy Certificate (REC).

Untuk memperkuat jualan karbon, Indonesia menargetkan penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lembaga standar internasional seperti Verra pada November 2025. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana memasarkan 533 juta ton vintage carbon (kredit lama 2016–2020) ke pasar internasional.

“Ada pasal-pasal yang masih jadi perdebatan, misalnya apakah KLHK diperlakukan sebagai sovereign entity (pemerintah), bukan sebagai business entity atau NGO (organisasi non pemerintah). Itu masih dibahas,” katanya.

Ary Sudijanto, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup menyebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menambal kekurangan dana penurunan emisi, seperti perdagangan karbon, results-based payment, pungutan karbon, hingga kerja sama internasional.

“Kalau kita tidak memanfaatkan mekanisme ini, sulit mencapai komitmen penurunan emisi.”

Selain itu, pemerintah memperkuat Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) sebagai pusat data karbon Indonesia. Harapannya, sistem ini bisa jadi tulang punggung transparansi aksi iklim, sekaligus pintu masuk investasi perdagangan karbon.

Pengembangan SRN kini lebih ramah pengguna. Tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta terintegrasi dengan proyek karbon pemerintah, daerah, maupun swasta.

“Kalau investor mau membeli karbon Indonesia, mereka butuh tahu proyeknya apa, lokasinya di mana, dan bagaimana mekanismenya. Itu semua akan tersedia di SRN,” ujarnya.

Dia mengklaim data yang ada di SRN tidak hanya data kosong, tetapi bisa untuk melihat sejauh mana capaian energi. SRN juga bisa membantu mengetahui apa yang perlu pemerintah tingkatkan dan apa saja yang bisa masuk ke dalam perdagangan karbon.

Sejak 2023, Indonesia sudah meluncurkan perdagangan offset karbon domestik, lalu pasar internasional pada Januari 2024. Hingga kini, sekitar 3 juta ton kredit karbon tersedia, dengan 1,6 juta ton telah terjual senilai Rp78 miliar. Angka ini masih jauh untuk menutup kebutuhan dana penurunan emisi yang mencapai ribuan triliun.

Masih perlu perbaikan

Syaharani, pengacara lingkungan dan peneliti hukum di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai, keberadaan SRN sangat penting karena penyusunan kebijakan iklim berbasis data.

“Kalau kita ingin membuat kebijakan yang benar-benar bisa mengatasi masalah perubahan iklim, kita perlu data yang konstan, dan kalau bisa real-time.”

SRN bisa membantu membuat perencanaan iklim, rencana pembangunan, bahkan penetapan target dan implementasi komitmen iklim Indonesia. Data yang terkompilasi ini juga bisa jadi insentif untuk upaya mitigasi dan adaptasi.

Kalau Indonesia ingin mendapat pembayaran berbasis kinerja seperti yang pernah Norwegia berikan, misal, perlu data yang kokoh, terukur, kredibel, dan bisa diverifikasi untuk menunjukkan pencapaian penurunan emisi.

“Ini juga menghindari perbedaan perhitungan akibat metodologi yang berbeda dalam verifikasi.”

Dia menilai, dokumen dalam SRN versi beta sudah cukup transparan tetapi masih menyisakan banyak celah.

Misal, publik dapat melihat rencana aksi mitigasi yang perusahaan atau pelaku usaha unggah, hasil validasi dan verifikasinya, baseline dan standar yang verifikator/validator pakai, serta beberapa dokumen lain tetapi tidak bisa mengunduh dokumen itu.

Dia menilai, ketersediaan dokumen rancangan aksi mitigasi atau hasil verifikasi-validasi saja tidak cukup. Data iklim juga harus lengkap dengan informasi baseline nasional, yakni dasar dan asumsi apa yang Indonesia pakai.

“Tanpa itu, sulit bagi masyarakat atau peneliti untuk melakukan monitoring independen, verifikasi, atau membuat modeling dan rekomendasi.”

Padahal, katanya, penting bagi masyarakat sipil untuk memonitor apakah capaian yang pelaku usaha klaim benar-benar sesuai dengan kontribusi yang mereka laporkan.

Dia menilai, SRN juga berpotensi hanya sebagai etalase proyek karbon. Dalam perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinerja, registri seperti SRN berfungsi mencatat pencapaian aksi mitigasi dan transaksi. Tapi risiko double counting atau false claim (klaim palsu) tetap ada.

Jadi, katanya, SRN harus transparan. Monitoring independen oleh pihak ketiga (masyarakat sipil, think tank, NGO) sangat penting. Tidak bisa hanya mengandalkan verifikator/validator yang tidak turun lapangan.

Metodologi dan data harus terbuka agar SRN benar-benar kredibel. Menurutnya, tanpa itu, maka berpotensi fraud.

Bisa saja, proyek karbon tidak sebesar klaim dalam laporan. Bisa juga ada pembalakan liar di konsesi, atau tidak ada konsultasi publik yang cukup (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dengan masyarakat. Hal itu akan membuat kualitas dan integritas kredit karbon rendah.

Syaharani juga menyatakan, ada beberapa yang menjadi tantangan pasar karbon Indonesia. Pertama, berkaitan dengan pedoman sertifikasi penurunan emisi Indonesia masih sangat minimum.

“Misal, partisipasi publik cukup dihitung dari proses amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), padahal itu tidak selalu relevan untuk proyek karbon.”

Kedua, mekanisme perlindungan (safeguards) dan tata kelola yang masih lemah. Dia menjelaskan safeguards pasar karbon Indonesia hanya mengacu ke regulasi nasional. Sementara, pemerintah sering melemahkan regulasi nasional beberapa tahun terakhir.

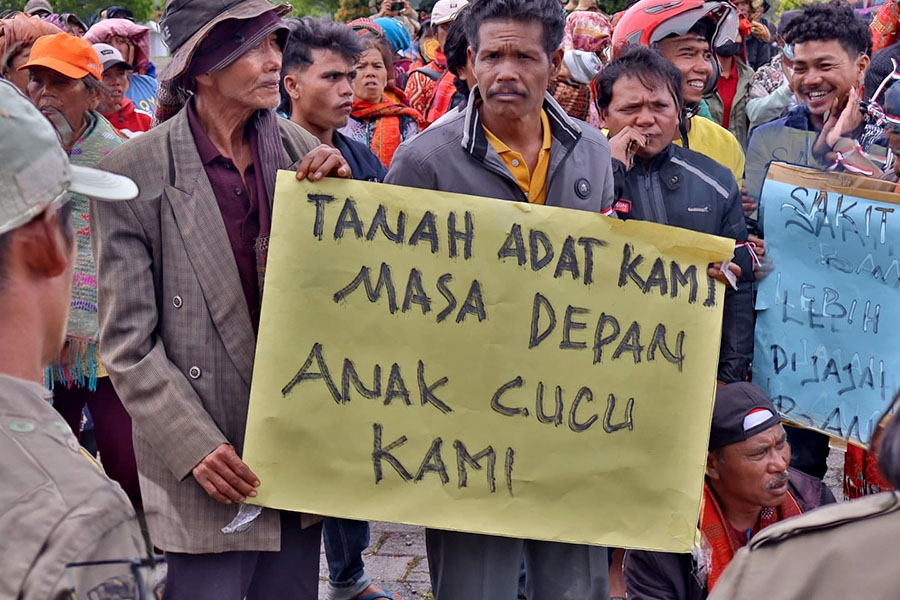

Dia menyebut, konflik tenurial, hak masyarakat adat, kontribusi masyarakat lokal sering tanpa pengakuan. Sisi lain, ada potensi greenwashing, misalnya, pengajuan proyek konservasi untuk dapat kredit, tapi dalam konsesi yang sama juga ada usaha logging/timber.

“Ini sangat kontradiktif.”

Ketiga, berkaitan dengan penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam. Termasuk, penyelesaian konflik di sektor kehutanan maupun energi terbarukan skala besar yang sering memicu konflik sosial.

“Kalau masalah tata kelola ini tidak diperbaiki, mustahil Indonesia bisa menghasilkan kredit karbon yang benar-benar kredibel di pasar internasional. Kredit karbon harus tidak hanya signifikan dalam penurunan emisi, tapi juga tidak menimbulkan dampak sosial-lingkungan baru.”

Skeptis

Upaya pemerintah mengandalkan perdagangan karbon untuk menutup pendanaan iklim menuai keskeptisan. Syaharani berpendapat, upaya yang paling prospektif ialah pembayaran berbasis kinerja.

Model ini, katanya, insentif nyata upaya perlindungan lingkungan dan penurunan emisi. “Bukan bentuk greenwashing seperti offset, yang hanya mengganti emisi dengan proyek serapan lain.”

Jika tata kelola baik, mekanisme ini bisa memastikan pengakuan dan penghargaan kontribusi masyarakat. Bukan hanya negara klaim tanpa timbal balik.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) berpendapat pendanaan melalui bursa karbon belum bisa menjadi opsi sumber dana utama.

Dia bilang, sistem bursa karbon Indonesia belum selaras dengan European Union Emissions Trading System (EU ETS), sistem perdagangan emisi karbon terbesar di dunia yang Uni Eropa luncurkan sejak 2005. Pajak karbon juga belum ada di Indonesia.

“Bagi pembeli karbon, tidak menarik masuk ke bursa karbon Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, muncul alternatif pembiayaan mengurangi emisi, misalnya melalui Nature Based Solution Financing. Jadi, menurutnya bursa karbon bukan satu-satunya cara yang perusahaan minati.

Bhima juga menilai bursa karbon merupakan solusi palsu, karena menganggap emisi karbon yang perusahaan khususnya PLTU batubara dan migas keluarkan sama dengan unit karbon yang mereka beli di bursa.

Dia pun menawarkan beberapa solusi pendanaan yang dapat Indonesia terapkan. Salah satunya, pajak alternatif seperti pemberlakuan pajak kehilangan keanekaragaman hayati Rp48,6 triliun, pajak karbon Rp76,4 triliun, pajak produksi batu bara Rp66,5 triliun, pajak windfall profit sektor ekstraktif Rp50 triliun, wealth tax Rp81,6 triliun.

“Total dari penerimaan alternatif bisa mencapai Rp323,1 triliun.”

Opsi lainnya, kerja sama internasional dengan menggunakan mekanisme pembiayaan permanen untuk melindungi hutan tropis dunia (Tropical Forest Forever Facility/TFFF). Akan ada pembahasan inisiasi ini di COP30.

Potensi dari TFFF, Indonesia bisa mengantongi hingga Rp6,68 triliun per tahun dengan asumsi luas hutan Indonesia 102,53 juta hektar yang layak masuk skema TFFF, dengan nilai kompensasi US$4 per hektar.

“Itu semua belum diterapkan.”

*****