Jutaan manusia di Indonesia, –khususnya di Sumatera, menangis setelah bencana hidrometeorologi melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, akhir November 2025 lalu.

Bukit Barisan seakan marah, dia mengirim banjir bandang, longsor, dan badai, yang membuat ratusan jiwa manusia melayang, serta puluhan ribu manusia kehilangan rumah, hasil kebun, dan harta benda lainnya. Selama puluhan jam, mereka bertahan hidup tanpa air bersih dan makanan, dan teror kecemasan.

Tidak saja manusia, burung-burung, harimau, orangutan, gajah, dan satwa lainnya juga turut menangis. Mereka juga turut mengalami duka, saat kehilangan keluarga, rumah, sumber pangan, serta ruang bermain mereka di gunung-gunung, sungai dan danau.

Itu yang dapat saya rasakan, saat bus yang saya tumpangi dari Padang Panjang ke Palembang berjalan, sesaat tepat sebelum bencana terjadi.

Saya terdiam. Saya memandang Bukit Barisan yang mengurung Danau Singkarak. Dalam kabut, ribuan mata dari Bukit Barisan seakan menatap balik. Saya tertunduk, tidak mampu mendengar, dan memahami suaranya.

Saya pun larut dalam kecemasan dan kesedihan sepanjang perjalanan. Kecemasan yang juga dibawa ribuan pencari selamat yang meninggalkan Bukit Barisan.

Ratusan tahun lalu, bencana hidrometeorologi bersama bencana geologi, berulang kali dialami manusia yang hidup di sepanjang bentang Bukit Barisan, yang tegap menjaga Sumatera sepanjang 1.650 kilometer dari Aceh hingga Lampung.

Berbagai bencana itu menjadi pelajaran penting bagi manusia, yang datang bergelombang ke Sumatera. Dari jejak Homo sapiens, bangsa Austronesia, hingga berbagai suku bangsa yang datang dari daratan India, Timur Tengah, China, dan lainnya.

Pelajaran itu turut melahirkan pengetahuan bagi manusia di Sumatera bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus hidup harmonis dengan alam.

Misalnya dua ribu tahun sebelum Masehi atau di masa megalitikum, masyarakat Besemah yang menetap sekitar Gunung Dempo, menyatakan manusia saling membutuhkan dan harus berbagi ruang dengan berbagai satwa dan hidupan lain. Gambaran ini jelas terwujud hingga sekarang dalam berbagai tinggalan patung megalitik.

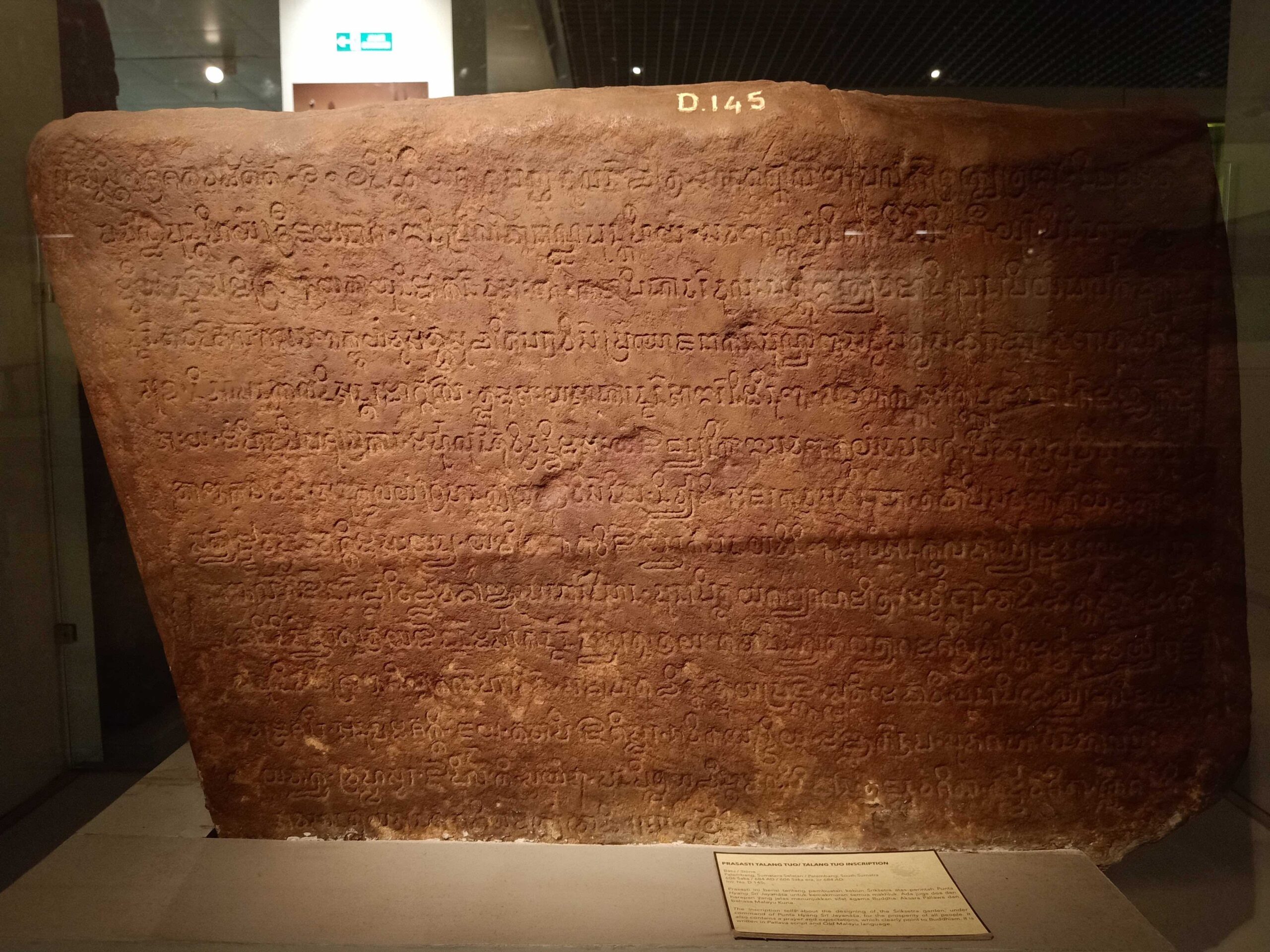

Di masa Hindu-Budha, Kedatuan Sriwijaya pada abad ke-7 membuat Prasasti Talang Tuwo. Transkrip prasasti ini jelas menyatakan bahwa semua yang ada di alam diperuntukan bukan hanya untuk manusia, juga untuk semua makhluk hidup.

Logika premisnya jelas. Bahwa alam adalah sumber penghidupan, maka semua makhluk hidup harus mutlak menjaganya, sehingga akan tercapai kesempurnaan akal serta jiwanya.

Tujuh abad kemudian, Prasasti Ganggo Hilia di Pasaman, Sumatera Barat tetap mengajarkan manusia untuk hidup harmonis bersama makhluk hidup lainnya, termasuk untuk berbagi air.

Di masa awal berkembangnya ajaran Islam, masyarakat Minangkabau yang hidup pada sejumlah lembah di Bukit Barisan memiliki falsafah bahwa alam adalah guru bagi kehidupan. Alam takambang jadi guru.

Turunan dari pengetahuan tersebut melahirkan sejumlah tradisi dan kepercayaan. Ekosentrisme. Alam semesta merupakan pusat kehidupan. Harimau, gajah, dan buaya kemudian dihormati layaknya datuk, tidak boleh diganggu ruang hidupnya, apalagi dibunuh.

Turunan konseptualnya dilakukan dalam praksis pembagian ruang hidup yang dinyatakan sebagai hutan larangan, bukit larangan, rawa larangan, lubuk larangan, sungai larangan, dan sebagainya.

Selama berabad-abad praktik ini menciptakan inspirasi bagi struktur masyarakat yang egaliter. Dengan menghormati alam, maka mereka pun menciptakan relasi setara bagi sesama manusia. Pemimpin hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Musyawarah dan diskusi tetap menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan.

Di masa modern, semangat egaliterisme berbuah dengan lahirnya sejumlah tokoh penting di Indonesia dari Bumi Minangkabau. Mulai dari Chairil Anwar, Hamka, Sutan Takdir Alisyahbana, Tan Malaka, Sutan Syahrir, Tuanku Imam Bonjol, Mohammad Hatta, Agus Salim, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Adnan Buyung Nasution, Mochtar Lubis, hingga Cut Nyak Dien.

Kesamaan niat para tokoh ini adalah memperjuangkan manusia bebas dari ketertindasan. Setiap manusia merdeka berpikir dan bertindak, tapi tidak merugikan manusia lainnya. Alam menjadi inspirasinya dan guru bagi manusia.

***

Hari ini, bencana hidrometeorologi melanda tanah kelahiran para tokoh tersebut. Bencana hidrometeorologi seakan menyatakan atau membuka tabir bahwa pada saat ini manusia yang hidup di sekitar Bukit Barisan, tidak lagi memiliki pengetahuan dan etika dalam memperlakukan alam.

Sudah lenyap peradaban luhurnya.

Siklon tropis senyar tidak akan menciptakan bencana hidrometeorologi yang mengerikan, jika tutupan hutan di Bukit Barisan yang melintasi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, tidak banyak mengalami kerusakan akibat antropogenik.

Hilang atau tergerusnya peradaban luhur di Bukit Barisan, bagi saya merupakan buah dari tergerusnya sistem adat, digantikan pemerintahan desa, serta kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang cenderung mengutamakan eksploitasi kekayaan alam tidak berkelanjutan.

Industri ekstraktif seperti pertambangan mineral, penebangan hutan, perkebunan skala besar dan pertanian intensif, pada akhirnya menghadirkan ribuan intervensi antropogenik di Bukit Barisan, yang mengasingkan para penjaga peradaban luhur yang tersisa.

Mungkin benar seperti dinarasikan Komunitas Seni Nan Tumpah dalam sebuah pertunjukan teater beberapa tahun lalu, perihal falsafah “alam takambang jadi guru” sudah berubah menjadi “alam takambang jadi batu”.

Harus diakui dari era Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Dharmasraya, Kerajaan Melayu, Kerajaan Pagaruyung, serta berbagai kesultanan di Sumatera, juga melakukan eksploitasi kekayaan alam, – seperti emas, timah, kayu manis, rempah, serta getah-getahan; sebagai sumber pendapatannya. Tapi, mereka tetap mempertahankan pengetahuan atau keyakinan bahwa manusia harus hidup harmonis dengan alam, sehingga sistem ekonomi yang dijalankan tetap berkelanjutan.

Dalam novel Cekap (2020) yang saya tulis, saya menggambarkan Bukit Barisan pada masa depan seperti ini, “Penambangan tersebut dilakukan setelah harimau dan gajah disingkirkan dari Bukit Barisan, lalu jutaan manusia yang hidup di sekitarnya punah akibat penyakit mematikan.”

Semua hal tersebut, adalah sintesa dari ketakutan dan kecemasan saya akan masa depan Bukit Barisan atas berbagai aktifitas penambangan mineral, seperti emas, batu bara, dan lainnya. Sesungguhnya, saya tidak menginginkan hal tersebut terjadi.

Apa yang harus dilakukan?

Jawabannya, sudah sering disampaikan para intelektual, budayawan, tokoh adat, pegiat lingkungan, akademisi, bahwa manusia Indonesia harus menggali dan menerapkan pengetahuan luhur bangsanya, bahwa manusia harus hidup harmonis dengan alam.

Mereka yang saat ini hidup di wilayah Bukit Barisan, baik dalam beberapa generasi maupun yang baru datang, tampaknya perlu mendengarkan suara gunung, pohon, burung, gajah, rusa, bukit, danau, harimau, sungai, hingga laut, yang hanya dapat dipahami jika pikiran dan hati dibebaskan dari ketamakan.

Saya ingin sekali berhenti menangis.

* Taufik Wijaya, pekerja budaya dan jurnalis yang menetap di Palembang. Narasumber dalam Diskusi Budaya: Menggali Kearifan Lingkungan dari Situs peninggalan Hindu-Budha di Pasaman, 23 November 2025. Artikel ini adalah opini penulis.

Opini: Banjir Sumatera dan Jejak Panjang ‘Frontier’ Kapitalisme